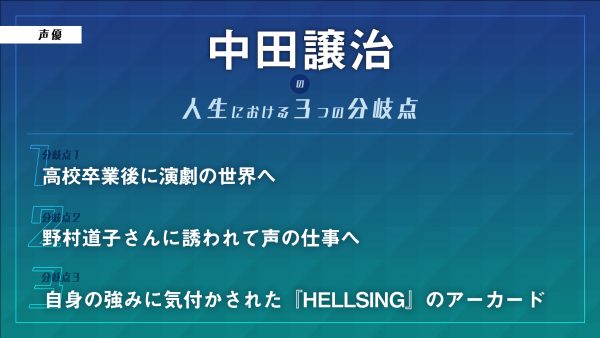

声優・中田譲治が初めて自身の強みに気付いたのは『HELLSING』アーカードだった。“年齢を重ねることで落ちる力”を受け入れて──役者人生で貫く「感性を磨き続ける」心構え【人生における3つの分岐点】

テレビアニメやゲームのキャラクターボイスに限らず、ライブ活動やイベント出演など活躍の場を広げている「声優」という職業。将来の夢を「声優」と答える若者も少なくなく、いまや憧れの職業のひとつとなっている。

今でこそ、声優事務所があり、養成所があり、専門学校があり、「声優」を目指す人の多くが「最初から声優になりたくて声優を目指している」。

しかし、ひと昔前は違った。舞台、映画、テレビ、そして声の仕事。「声優」は役者としての選択肢のひとつだった時代があった。

今回お話をお聞きする中田譲治さんも、学生時代に演劇を学び、テレビドラマや特撮ドラマでキャリアを積み、声の仕事という道を選択した役者のひとりだ。

声優・中田譲治と言えば、『Fate』シリーズの言峰綺礼や『HELLSING』のアーカードをはじめ、数多くの渋くてかっこいいキャラクターを演じる人気声優。

その渋くて、ダンディで、身体に響く声で、多くの“イケおじ”を演じる反面、Twitter上ではチャーミングな立ち振る舞いで多くのファンを楽しませてくれるエンターテイナーでもある。

今回の取材では、そんな中田譲治さんの人生における分岐点に迫るべくお話を伺ったのだが、分岐点はもちろん、『機動戦士Vガンダム』や『ケロロ軍曹』の撮影現場での出演者やスタッフとの交流など、貴重でおもしろいお話もお聞きすることができた。

もともと芝居経験もなく、強い情熱もなかった若者が、劇団の道を諦め映像の世界に入り、声の仕事と出会い、富野監督をはじめとするクリエイターたちと作品作りを重ね、自分の役者としての強みに気づいていく、そんな芝居に生きる中田譲治さんの人生を今回のインタビューでは紐解いていく。

人気声優たちが辿ってきたターニング・ポイントをトコトン掘り下げる連載インタビュー企画、人生における「3つの分岐点」。

第1回の大塚明夫さん、第2回の三森すずこさんに続いて、今回は中田譲治さんへのインタビューをお届けしていこう。

分岐点1:高校卒業後に演劇の世界へ

──本日は「人生の分岐点」というテーマでお話をうかがっていければと思います。早速ですが、中田さんの人生の最初の分岐点といえる出来事はなんでしょうか?

中田:

これはきっと、このテーマにお答えになるみなさんそうだと思うのですけれど、人生は選択の連続で、分岐は3つどころじゃないですよね。いろいろなところで、「こっちのほうがいいかな?」「自分はこうあるべきだな」と考えながら選択をしている。

ただ、自分はこれまで、生業として「声優」という仕事をやってきました。そうした「今」の視点から振り返ると、一番大きな分岐点は、高校を卒業したときです。

──高校卒業後の進路は、やはり人生の大きな岐路ですよね。

中田:

うちは母ひとり、子ひとりの家庭で、経済的に余裕があったわけでもないので、普通に就職して、親の面倒を見なければと思っていたんです。

だからいわゆる普通の大学に行こうと思っていて、親にもそう言っていたんですけれど、そこから演劇の専門学校……桐朋学園大学短期大学部に進んだのが、大きな第一の分岐点だったかなあと思います。

もしあのとき普通の大学に行っていれば、会社勤めをして、お給料をいただく暮らしをして、もしかしたら今はもう定年で隠居していたかもしれない。よかったのか悪かったのかわかりませんが、大きな分岐点だったと思います。

──そもそも役者の道を進路の選択肢に加えたのは、なぜだったんでしょう?

中田:

後付けで何かカッコいいことを言ってみたい気持ちもありますが、正直にお答えすると、勉強が好きじゃなかったのと、演劇の世界がカッコよく見えたからです。

大それた覚悟はありませんでした。「テレビに出ている人たちみたいにドラマに出てお金が稼げたらいいなあ」みたいな、安直な気持ちが多分にあったような気がします。

──ある意味で、十代の少年らしい発想というか。

中田:

あとは……高校のころの自分は割と根暗だったんです。外から見てどうだったかはわかりませんが、人とコミュニケーションをとることに苦手意識があって。アルチュール・ランボーや坂口安吾を愛読しているような学生でした。

一足す一が二じゃない、白は必ずしも白じゃない……そんな人間のファジーな部分に、精神が惹かれていたように思います。だから自然とそういう道に行ったのかなと。

──いわゆる文学青年でらっしゃったわけですね。お芝居の経験はそれまでなく?

中田:

なかったですね、まったく。本当に大胆な選択をしました。

一緒に試験を受けた子たちは、小さい頃にお芝居に関する習いごとをしたり、地方の演劇を見て感動して、「自分も役者になるんだ!」と強い情熱を持った人が半数以上で、僕みたいに「なんだかよくわかんないけど、入ってみようかな」というのは少数派だったと思います。

受かったのは養成所【※1】だったからかもしれません。今になって思えば、試験官の人も変に色がついたり固定観念がある人より、素材のままで素直な人のほうが可能性を感じる部分もあったのかもしれませんね。

※1……桐朋学園大学短期大学部の芸術科演劇専攻は俳優座の養成所が前身。名称が変わってからもその性質が残っていた。

──必ずしも最初から実力のある生徒がほしいわけではなかった、と。

中田:

僕自身は実際にはやったことがないですけれど、自分が入学試験の審査員になったとしたら、その時点での上手い・下手じゃなくて、やはりそこを見る気がします。何年も同じことを一生懸命やっていれば、誰でもある程度までは、技術的には上手くなりますから。

それよりは雰囲気や声、立ち姿といった、役者としての可能性を感じる部分を評価する。そうした面で、僕は何かを見つけてもらえてラッキーだったと思います。

──まっさらな状態で飛び込まれた演劇の世界は、いかがでしたか?

中田:

本当に何もわからない状態から、演劇論や演技についての本を教えられるままに読んだり、グループ課題で組んだ詳しい人に酒を飲みながら演劇の話を聞いたりして、ワイワイガチャガチャと過ごしていました。綿に水がだんだんと染み込むような感じで学ぶことができて、学生生活の3年間は楽しかったです。

ただ、僕は自分の好きなことを楽しくやっていましたけれど、親にしてみれば3年間、卒業してもその先どうなるかわからない学校に高いお金を払ってくれていたわけですよね。今にしてみれば、親という存在はスゴいなと思います……。

感性を磨き続けていく──役者としての心構え

──養成所での交流やカリキュラムで学ばれたことの中で、今のご自分の仕事に一番活かされているものは何ですか?

中田:

これが! というものはとくにはありません。もちろん、そこで教わった基本的な役者としての技術は、仕事をする上で必要なものですけれど。

それよりも演技に対する心構えとか、生活に対する心構えの大事さ……感性を磨き続けていくことが、自分の人間を大きくし、ひいては仕事に深みを与えるということを、養成所時代に学べたことが大きいですね。今でもその心構えは大事にしています。

演技の本当に上手い人は山のようにいますからね。僕なんか、今でも自分を客観的に見たら、役者の中では下手くそなほうだなあと思います。

──そんな。

中田:

上手さだけで勝負をしたら、僕ではとても敵わない役者は大勢います。僕自身の問題としても、ある程度の年齢になって、自分が若いときにはできたことが、自分の中で少しずつできなくなっていることを、肌で感じることもあります。

悲しい話ですけれど、どうしてもそうなっていくんですよね。考えても見てください。肉体だけにしても、昔できたスポーツが、今、同じようにできるだろうか? 多分できませんよね。それは自然の摂理で仕方ない。

──確かに……。

中田:

そうしたことに対処するために大切なのが、心構えなんです。どれだけ真剣に物事と向き合えるか……社会問題にしてもそうだし、人間関係にしてもそう。自分の仕事に関してもそうですね。

ひとつひとつの物事に対して誠実に、逃げないで向き合って、そこから返ってくる責任も引き受ける覚悟をする。社会的な客観性とか、年齢を重ねて手に入れたいろいろなものさしを使って、若いときにはできなかったような形で物事に接することで、できなくなったことを補うしかない。

そのための大事なバックボーンが、物事への誠実さだとか、常識、愛情……つまりは心構えなんです。それが、養成所のころに得たもので、ずっと今でも残っていることですかね。

──普段の日常生活でも自分を磨き続けておられる。ストイックな生きかたです。

中田:

というか、怖いんですよね。自分の中の感情……好奇心をなくしてしまうことが。

例えば綺麗なものを見たり、身体を鍛えたり、映画を観たり、美術展に行ったり、時間があると気分転換に行きます。このあいだは薔薇を見に行きました。それもこれも心を敏感に、柔軟にしておきたいからです。

──「怖い」ですか。

中田:

声優の世界に明確な引退の基準はないですが、生業にし続けるのは難しい。声優の仕事は自分で作るものではなく、あくまでいただくものですから、仕事がなくなれば嫌でも引退になります。ただ、自分の中ではそれとは別の基準を設けているんです。

──なんでしょう?

中田:

役をいただいたときや、できあがった作品を観たときに、自分が感動できなかったら引退かな、と。

──そうした基準をお持ちですと、たしかに好奇心を失うことは怖いですね。声のお仕事の中には、ナレーションもありますが、それもですか?

中田:

ナレーションのお仕事も含めてそうですね。ナレーションも原稿や映像に対して、自分の中で気持ちが動く瞬間がまだあるからやっています。

逆にいえば、いくつになっても、どれだけ技術的に未熟であっても、それがある限りは続けていいと考えています。演技には正解はありませんから。自分なりに精一杯やったら、あとの評価は別の問題です。

だから実は、本番よりも稽古のほうが、ある意味では楽しいんですよね。ああでもない、こうでもないと、台本と向き合いながら自分の気持ちが動くところを探しているときは楽しい。なので稽古時間が長くとれる作品のほうが好きなんです。

──芝居をとりまく一連の時間の中で、いちばん楽しいのは練習の時間なのですか?

中田:

ああ、いや、そうとられると語弊がありますね。本番は練習の成果を出す場所ですし、緊張するじゃないですか。そういう意味では準備段階のほうが楽しくはあります。

ただ、やっぱり芝居の世界に身を置いていて最高に楽しいのは、本番で他の役者のみなさんと実際に芝居を合わせてみて、向こうが思わぬ出方をして、こっちもいい返しかたをできたとか、そういう大勢の感性がぶつかることで、ひとりではできない、その場でしかできないことができたときですね。

「おお! 最高だね、このチーム!」と感じる瞬間がいちばんです。

分岐点2:野村道子さんに誘われて声の仕事へ

──では、次の分岐点のお話に移らせてください。

中田:

もともと養成所卒業後は、どこかの劇団に入って演劇を続けていこうと思っていたんですが、入りたかった劇団の試験に落ちてしまって。

それをきっかけに気持ちが変わって、劇団の道は諦めて、知り合いに誘われた芸能プロダクションに入って、マスコミ(映像表現)の仕事に進みました。この進路を変えたタイミングが1.5個目くらいの分岐点だったかなと思います。

──大きな決断に思えますが、1.5なんですね。

中田:

養成所の卒業生は、俳優座はもちろん、文学座や青年座、劇団昴といった劇団に入って舞台役者を目指す人が7割、マスコミ(映像表現)の仕事をしたい人が2割くらい、残りの1割くらいはまだ何がしたいかわからない人だった印象でした。

──舞台にこだわり続ける選択肢は、なぜなかったのでしょうか?

中田:

これは言い訳かもしれないんですが、劇団で下積みのまま10年、20年と経つよりは、マスコミのほうで働いて、少しでも母の助けになればいいなと思ったんです。

で、映像の仕事を10年以上やっていた中で、たまたま野村道子さん【※2】と舞台でご一緒することがあったんです。その際、道子さんが夫の内海賢二さん【※3】と賢プロダクションという声優事務所を作って独立するので、「譲治もよかったら声の仕事やってみない?」と声をかけてくれた。それがそのあと声の仕事をするきっかけで2つ目の分岐点といえるかな、と。

※2……声優・俳優。主な出演作に『サザエさん』(磯野ワカメ役(2代目))、『ドラえもん』(源静香役(テレビ朝日版・初代))など。第10回声優アワード功労賞受賞。現在は賢プロダクション相談役。

※3……声優・俳優。主な出演作に『Dr.スランプ アラレちゃん』(則巻センベエ役)、『北斗の拳』(ラオウ役)、『はじめの一歩』(鴨川源二役)など。第8回声優アワード特別功労賞受賞。2013年に逝去。

これは舞台写真。

— 中田譲治 (@joujinakata123) April 28, 2020

タイトルも役も覚えていませんが、多分この時に野村道子さんとご一緒したご縁で賢プロに入れて頂き声の世界に。つまり大恩人です。

(写真整理中) pic.twitter.com/awNe0uIJ7m

──2つ目の分岐点は、「野村道子さんのお声がけで、声の仕事に踏み出したこと」。

中田:

はい。本当にありがたかったですね。今でも道子さんにはご恩を感じています。

映像の仕事を続けていたら、もしかしたら好きな人ができて結婚したり、その他の理由でも安定した収入が欲しいとなったときに、役者を辞めていたかもしれません。映像や舞台の世界で生きていくのは、僕にとっては厳しかったんじゃないかなと。

誤解されたくないのが、どの世界がいい、悪いじゃないんですよね。あくまで僕にとっての選択肢としては、声の世界が悪くなかった。

「映像」と「声」、どちらを選ぶか迷った時期もあった

──ただ、大河ドラマにご出演され、特撮でも「超新星フラッシュマン」のサー・カウラー、「超獣戦隊ライブマン」の大教授ビアスと印象的な悪役を演じておられ、ほかにも出演作は多々あります。

外から見ると実写の仕事を続ける道もあったように見えるのですが、声優の道へ進むご決断をされたとき、どんなお考えがあったのでしょう?

中田:

正直にいえば、そこも桐朋学園に入学したときと同じで、強いきっかけがあったわけではありません。

これもまた浅ましい話ですけれど、道子さんに声をかけていただいたあとも、しばらくは映像の事務所と声の事務所の両方に所属する形になっていて、実はどちらを選ぶか迷っている時期もあったんです。

──仕事の種類でマネジメント先が分かれていたんですね。

中田:

でも、例えば映像の仕事の問い合わせが来たとき、僕くらいのクラスの人気だと、1週間スケジュールが丸々空いていて、相手に丸投げできるような状態じゃないとなかなか決めてもらえない。スケジュールが空いてないのなら、他の人に仕事が行ってしまう世界だったんです。

そうなると、声の事務所に仕事が来たときに、まず映像の事務所に電話して、スケジュールが押さえられているかどうかを確認して、そこから声の事務所に折り返すという、二度手間が掛かっていたんです。

で、だんだんと声の仕事が忙しくなってきたときに、「これはもう、どちらに専念するか決めてもらえないか」と事務所から言われてしまって。

──依頼が増えたら、そうなりますよね……。

中田:

これは半分冗談として聞いていただきたいのですが、映像の仕事と声の仕事の源泉徴収票の額面を比べて、「よし、声の仕事をしよう!」と決めました(笑)。

──ははは(笑)。でも、個人事業主はひとりで受けられる仕事に限りがある以上、仕事の取捨選択のジャッジはとても重要なことですよね。

中田:

それに……そのころ、自分が実写の役者として、「こういう役どころだったらいけるんじゃないか?」という、確固たるモノがなかった気がするんですね。

「役者はどんな役でもやるべきだ」という養成所の教えを引きずっていたところもあったのかもしれませんが、10年近くやっていても、自分のウリがどこにあるのかわかっていなかったんです。

──うむむ……。

中田:

もともと、別に演じることは好きだけど、舞台だけ、映画だけ、テレビだけ、声の仕事だけ……といったこだわりはなかったんですよ。

昔は映画の役者がテレビの作品に出たり、舞台の人が声の仕事をすると、「芝居が荒れる」と言われたものなんですが。そういう時代の中で、僕自身はどんな形でもいいから演じる仕事があって、生活が安定して、自分のペースでやっていけるならなんでもいいと感じていました。

そういう意味では、いい加減だったんでしょうね。舞台や映画に命を捧げるとか、そういう強い気持ちは残念なことになかったんです。むしろ生活基盤がないと、時間に追われて自分を磨くこともできないのが心配でした。

──さきほどうかがった「心構え」が崩れてしまうわけですね。賢プロダクションに所属されてからしばらくは内海賢二さんの仕事に付いて回られていたそうですが、そこから刺激を受けることはあったのでしょうか?

中田:

それはもう。内海さんは演じているときだけではなく、普段のたたずまいからカッコよくてダンディですし、くっついて一日歩いていると、午前中に映画の予告のナレーション仕事をやって、次にCMのナレーションをやって、そのあとでアニメの収録をして、最後に外画の吹き替えをやって……と、ご自分のペースでものすごい量の仕事をやってらっしゃるのを間近で見られた。

で、車はいい車に乗ってらっしゃって、服もおしゃれな、まさにスターの雰囲気でしたね。もちろん、声やお芝居も唯一無二の個性をお持ちでした。

そうした姿を見ながら声優の仕事を覚えて、連れ歩かれる中でときどきは演じる仕事も振ってくださって、そうしたことがなかったら、普通は僕のようなキャリアの人間はやっていけなかったかもしれないですね。