TV版無印『セーラームーン』最終回を27年越しに演じた三石琴乃の胸に残ったもの――養成所時代からエヴァ完結編まで、半生を振り返る彼女が語った次に演じたい役とは?【人生における3つの分岐点】

「自分が育てていた役が人の手に渡ってしまったことの、何かを剥ぎ取られるような感覚が……とにかく辛かった」――

人気声優たちが辿ってきたターニング・ポイントを掘り下げる連載企画、人生における「3つの分岐点」。大塚明夫さん、三森すずこさん、中田譲治さん、小倉唯さん、堀江由衣さん、ファイルーズあいさん、石原夏織さんといった、多くの声優にインタビューを実施してきた本企画だが、今回は声優・三石琴乃さんの人生にフォーカスする。

三石さんと聞いて、『美少女戦士セーラームーン』のセーラームーン/月野うさぎ役を連想しない人はいないだろう。「月にかわっておしおきよ!」のセリフを、今でも覚えているという人は多いのではないだろうか。

ファンの間では有名なエピソードだが、『美少女戦士セーラームーン』のTVシリーズ第1作のクライマックス、3話連続の最終エピソードで月野うさぎを演じたのは、三石さんではない。

当時の三石さんは病に倒れ、急遽代役を立ててアフレコが進行したという経緯がある。冒頭の言葉は、代役を務めた荒木香恵(現:荒木香衣)さんを慮りつつも、我々取材陣にその頃の感情を語った三石さんの言葉だ。

インタビューでは、27年の時を経て『セーラームーン』最終回のワンシーンを三石さんが生アフレコで演じたことで話題になったNHKの番組「全美少女戦士セーラームーンアニメ大投票」収録当時の裏話や、収録を終えたあとの心境の変化も語っていただくことができた。

高校卒業後に入学した勝田声優学院では、「どちらかというと劣等生だった」「手を上げるのも怖かった」という三石さんは、いかにしてスターダムを駆け上がったのか?

月野うさぎという役と出会ったことで得られた出会いと、その役を背負い続けることへの葛藤。

昨年、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』で葛城ミサトという25年間演じ続けてきた役に区切りをつけた彼女が、次に見つめるものは何なのか?

2時間に及んだインタビューは、文字通り三石さんの人生に迫るものになったと思う。ぜひ、最後まで楽しんでもらえると幸いだ。

文/前田久(前Q)

編集/田畑光一(トロピカル田畑)

撮影/金澤正平

――本日はお忙しいところ、ありがとうございます。昨年『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』がついに公開され、長かったシリーズの展開も一区切りだったのではないでしょうか。

三石:

去年は本当に、仕事もプライベートもこれまでの蓄積を一気にアウトプットする機会がとても多い年だったんですよね。そういう時期なのかな……と感じる機会が多かったです。

ただ一方で、朗読劇を2本やってみたり、ドラマに出させていただいたり、新しいタイプの仕事も入ってきてもいました。だから、『エヴァ』のように長く続いてきたことを締めくくったといっても、あまりしみじみと感慨にふける暇はなかったですね。

――大きな仕事を終えられた、反動のようなものは特にはありませんでしたか。

三石:

『シン・エヴァ』は公開が去年というだけで、収録はずいぶん前でしたし、コロナの影響で公開日も順延されたりして。公開の時期には気持ちも落ち着いていました。

さらにいえば、私たち役者はわりと前線に出てはいますが、やっぱりあれは庵野(秀明)監督の作品だと思います。

作品の一部を担えただけでも本当にありがたいことです。やはりあくまで、私は一部の役割を担っていて、後悔や未練はなく、葛城ミサトは「しっかり生きて」責任を果たしてそっと胸の中にしまいました。

――新しいタイプの仕事とおっしゃられたものの中でも、TBS『リコカツ』でのテレビドラマレギュラー初出演には驚きました。

三石:

私もびっくりしましたよ(笑)。ずっと「無理です!」とお断りしていたのですが、プロデューサーの熱意がアツくて、「一度きりの人生だし、やってみようかな」と思って、お受けしたんですよね。

もともと舞台でのお芝居も好きだし、舞台も実写も声優も同じ俳優業だと思って、相手役に気持ちを伝えることに集中しました。本当にびくびくしながら臨んだのですが、スタッフさんや共演者の方々がとても優しくて、手厚くて、素晴らしい体験でした。

それぞれの役職の方々が、プロの仕事をてきぱきとやっていて、現場のマンパワーが素敵だなと感じる世界でした。「やりたい」と言ったからといって来るお仕事では無いですが、もしまたお仕事をいただけたら快くチャレンジしたいなと今は思っています。

■分岐点1:師である水鳥鐵夫氏との出会い

――あらためて、ここからは本題に入らせいただきます。今回の取材では「人生の3つの分岐点」というテーマでお話しいただくのですが……。

三石:

はい。私の人生のひとつめの分岐点は「水鳥鐵夫(みずどりてつお)さんとの出会い」です。

――水鳥さんといえば、『キン肉マン』のブロッケンJr、与作さんをはじめ、数々の人気アニメで印象的な脇役の声を演じられた名バイプレイヤー。そして、長年に渡り舞台の演出家としてご活躍されていたこともよく知られています。先程の「もともと舞台でのお芝居も好き」というお言葉と繋がりそうなお話ですね。

三石:

水鳥さんは私にとってまさに「師匠」まさに「恩師」です。今は閉所してしまった勝田声優学院という声優養成所の2年目のカリキュラムで、講師としてお会いしてから、卒業後もお世話になっていました。

――講師以上の、「師匠」「恩師」と感じるほどになるには、どんなきっかけがあったのでしょう?

三石:

水鳥さんの一年の授業の締めくくりとして、対外的な舞台公演を行ったんです。

ちゃんとお客さんからチケット代をいただいて、お金をいただく意識を持って舞台づくりをする経験を生徒たちに積ませるためのものとして。

その際、クラスの中で役者をやる人、スタッフをやる人と分かれるのですが、私はもちろん役者志望でした。

ですが役者には選ばれず、演出助手という、演出をする水鳥さんの隣につく役割を任されたんです。

――役者として関わるつもりが、裏方に。

三石:

一体どんな仕事をすれば良いのか、最初はまったく分からなくてとまどいました。

演出家の指示を全部メモして、それを役者さんに伝える作業をするのが、演出助手の仕事だったんです。

そんな仕事をするうちに、お芝居をひとつの役の視点で見るのではなく、全体を俯瞰視して作っていく考え方を初めて構築することが出来ました。

「役者はこの役をこういう風に演じたいようだけれども、演出家の演出意図はこうなんです」というのを伝えるうちに、演出家が舞台全体を見てダメ出しをしていることに気づけたんです。

その視点を持つことが、役者としての自分の勉強になりました。役ごとの役割、というのが意識出来るようになったんです。

――意識の変化が、直後の行動に繋がったのでしょうか?

三石:

それまではただ漠然と「もっとお芝居が上手くなりたい」という気持ちがあっても、私も同期のみんなも養成所でやること以外に何をしたら良いのかが分からなかったんです。でもその経験をきっかけに、もっと舞台をやりたいと思うようになったんです。

それで水鳥さんに、「この公演のあとも舞台のお芝居をやっていきたい、水鳥さんと一緒に劇団を作って、自分たちの芝居を向上させたい」と伝えたのですが、「何言ってんだ」と一蹴されてしまい(笑)。

――手厳しい。

三石:

「まず、自分たちだけでどれくらい出来るのかやってみろ」と、最初から手を貸してくれることはありませんでした。ただ、そういうことを表向きは言いながらも、水鳥さんは優しいので、アドバイスはしてくださったんですけどね。

そうして試演会という形で小さなお芝居をやってみて、水鳥さんに観ていただいたところ、演出家として関わっていただけることになったので、『劇団あかぺら倶楽部』を旗揚げしました。

私は結婚を機に退団しましたが、同期の高木渉くんなどが今でも在籍しています。そこで何回も公演を積み重ね「お芝居って面白いんだ!」と開眼させてくれた、まさに水鳥さんは恩師なんです。

――それまでも養成所に進むくらいですから、お芝居には当然興味があられたのでしょうけど、意識が一段深いところに変わるきっかけになった、ということですね。

三石:

養成所入所当時は、演技のえの字も知りませんでした。学ぶ気持ちはあっても、どこで何を吸収すれば良いのか分からなかったですし、演劇を見にいくお金も無かった。実は今でも「演技って何だろう?」と思いながら日々を過ごしています。

「上達したい」という欲求の答えは、舞台活動の中に沢山あると直感的に気づかせてもらいました。そんなお芝居を学ぶ道を示してくれた、最初の恩人が水鳥さんでした。

――水鳥さんからの具体的なご指導はどのようなものだったのでしょうか?

三石:

「ちゃんと相手の目を見てお芝居をする」「何ヵ月もかけて同じセリフを深く研究する」「台本の行間を読む」「気持ちが動くから体が動く」……全部、『劇団あかぺら倶楽部』の公演の中で、時間をかけて丁寧にご指南いただきました。

そうした繰り返しの中でも、役を掴むことが出来なくてだんだん疑心暗鬼になって、「私、このままじゃダメだ」「将来どうなるんだろう」という不安には常に苛まれていたけれども、そんなときに「三石琴乃は大丈夫」と背中を押してくれたのも水鳥さんでしたね。初めて、役者としての私を肯定してくれた方でもありました。

――話は少し脇に逸れてしまうのですが、勝田声優学院の三石さんの同期には、先程お名前があがった高木渉さんをはじめ、森川智之さん、横山智佐さん、根谷美智子さんなどその後も業界で活躍を続けられる、そうそうたる方々が揃われています。どこかで「花の5期」などという言葉も耳にしたことがあるような気がするのですが、三石さんから見たそんな同期のみなさんのご印象はいかがでしたか?

三石:

クラスで一人プロになれるかどうかと言われていた中で、在学中からお仕事をしている人がいた5期ですね(笑)。

学内の広報誌に在学生のお仕事情報が掲載されているのを読んで、「すごいなぁ」と思うのと焦りと複雑な心境でした。根谷美智子ちゃんは、先生が才能を認めておられるのが目に見えて分かって、彼女もちゃんとそれに応えて一生懸命勉強していた姿を覚えています。先日も森川と根谷ちゃんと、「クレヨンしんちゃん」のスタジオで顔を合わせて素直に嬉しくて、あの時から「夢の途中」なんだと元気でます。

――今も第一線で活躍している声優のみなさんは、やはり若い頃から華々しかったと言いますか……。そうしたなかで三石さんはどのように過ごされていたのでしょうか?

三石:

私はその中でどちらかというと劣等生の方だったんですけどね(笑)。課題のエチュードでは顔真っ赤で手はブルブル震えるし、手を挙げるのは消極的でした。養成所の話をするたびに、今でも心拍数が上がっちゃう(笑)。

上手くなりたい気持ちと自分の能力がアンバランスすぎてどうしたら良いか分からない、苦しい時代でした。

――そんな三石さんに、水鳥さんが学校の締めくくりの舞台で、演出助手という立場を任された理由は、水鳥さんの生前にお聞きになられました? 何かを学んでほしかったのかなと……。

三石:

聞いていないですね……。その後も「私は役をもらうことが出来なかったんだ」という気持ちをずっと引きずったままでした。公演が終わってから、「役をやりたかった」と泣いて、水鳥さんに頭をヨシヨシされている瞬間を写真に撮られていて、今もそれは家にあります(笑)。

――激写されていたのはスゴい(笑)。でも、年齢を重ねると、そういう悔しい思いを出来たのもまた、良い経験ですよね。

三石:

本当にそう思います。バネになるというか、悔しさって吸収力を高めてくれるのかも。

■分岐点2:『美少女戦士セーラームーン』月野うさぎ役との出会い

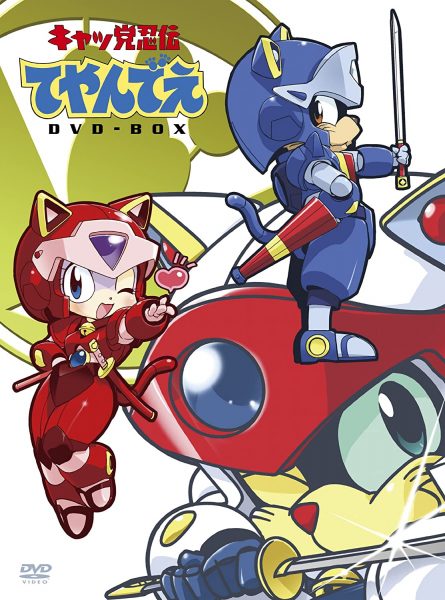

――そんな悔しい思いも経験された三石さんですが、声優として本格的にキャリアをスタートされると、一気にスターダムを駆け上がられます。以前、『キャッ党忍伝てやんでえ』絡みで山口勝平さんにお話をうかがう機会があったとき、現場に番組レギュラー【※】としていらっしゃっていた三石さんが、あれよあれよという間に名前のある役を得て、大活躍されるようになって驚いたとおっしゃっていたのが記憶に残っています。

※番組レギュラー

アフレコに毎週参加して、現場を見学しつつ、必要に応じてガヤや端役を演じる仕事。多くの新人がそこで経験を積む。

※あかほりさとる氏が脚本を担当し、山口勝平氏をはじめ豪華な声優のアドリブが話題となった。三石さんは第36話、第41話に出演している。

三石:

わ、勝平さん、あのときのことを覚えていてくれたんですね。うれしい……。若手からベテランまでトップ声優達がレギュラーでした。

あの番組は私に、「プロの声優としてやっていくなら、このレベルまで行かないといけない」と指標を与えてくれた作品なんです。

――アドリブだらけですもんね。

三石:

そう、しかも、台本が渡されるのは当日なんですよ。

――ええっ!?

三石:

アドリブを入れる事自体がスゴいのではなくて、短時間で解釈しプラスアルファの遊びを入れ込んでくるセンスに脱帽。なんたって皆さん楽しそうで! 当時の私には異次元の世界、あまりに遠い世界でした。

間違えずにセリフを言って、あんなにテンション高くお芝居をして、テスト本番でマイク入れ替わってって……、すごい集中力。スタジオの隅で静かに大興奮しながら見学していました (笑)。

――2つ目の分岐点は、やはりその破竹の勢いの時期に訪れたのでしょうか?

三石:

そうですね。2つ目の分岐点は、『美少女戦士セーラームーン』の月野うさぎ役との出会いです。

――三石さんの大ブレイクのきっかけ、やはり外せませんよね。

三石:

海外の方にも、「セーラームーン! 大好きだよ!」と言ってもらえて、あまり言葉が通じなくてもあっという間に距離が縮められる。キャリアの中で老若男女、大勢のみなさんに何となく知ってもらえる作品と出会えたことのありがたさですよね。

――そうした名刺代わりになる仕事があるとないとで、いろいろな場でのコミュニケーションのとりやすさが全然違いますよね。

三石:

それにくわえて、5年間も現場が続く中で、アニメを作るスタッフさんたちの熱意や、身を削るようにして作品を高めていく様子を目の当たりにできたのもいい経験でした。

「アニメを作るのは本当に大変なんだ!」と感じた現場でしたね。毎週、お会いするたびに痩せていくスタッフさんがいて、そういう人たちの苦労があって出来上がった画に、私たち声優は声を乗せているんだ、と。

――スタッフたちが肉体的にも精神的にも厳しい環境でものづくりをされているのを受けて、三石さんの心境にも影響があったということですね。

三石:

アフレコの、ほんの3、4時間のあいだに、どれだけ深いところまで意味をくみ取って、音にしないといけないか。

その人たちが長い時間と手間をかけて作り上げたフィルムに、誠意を込めて音を吹き込まないといけないと強く感じた作品でした。

――その他にも『セーラームーン』での経験が三石さんに影響を与えたことはありますでしょうか?

三石:

この作品では、「自分の芝居が良く分かるよ」と先輩からアドバイスされて、アフレコした後のダビングの作業にも参加させてもらったんです。

たしかにダビングの場で、まずセリフが全部調整されていることを知ったんです。いくら頑張っても、どうしてもコンマ何秒かはセリフの出は遅れてしまうんですよね。

――映像でタイミングを確認してから話すわけですから、反射神経の限界はありますよね。

三石:

あとは「自分でも良いテイクだと思ったものを使ってもらえているんだな」と思うものもあれば、「ここはSEが入るから、自分の感覚とは違うニュアンスのテイクが使われているんだな」とか、「音楽が大きく使われるから、もっと大きい声でしゃべらないといけなかったんだな」とか、そうした気付きのある瞬間もありましたね。

アニメの声優をやる上での、ちょっとした技術みたいなものも学べませてもらった作品でした。

――舞台のときと同様、ここでもまた、全体を俯瞰することを学ばれた印象を受けます。

三石:

スタッフワークを知っていると、出来ること、出来ないことがわかるんです。だから何かにつけて、やはり全体を知った上でお仕事をした方が良いものになるんだなと思います。

――また演出家の方も、とてつもない才能が多数集まっておられましたよね。『セーラームーン』以降も『おジャ魔女どれみ』『ARIA The ANIMATION』など数々の人気シリーズを立ち上げた佐藤順一さん、『少女革命ウテナ』『輪るピングドラム』などエッジなオリジナル作品を生み出した幾原邦彦さん、佐藤順一さんの後任として『おジャ魔女どれみ』シリーズを支え、現在は『文豪ストレイドッグス』でご活躍されている五十嵐卓哉さん……。

三石:

みなさん、あのころも戦いながら作品をつくっていましたね。やりたい表現とできることのせめぎあいもあって。そんな人たちと交流できたことも、本当にありがたかったです。

『セーラームーン』で役者としてひとつの役を5年やらせていただいた中で、実際には画に合わせてセリフをしゃべっているけれども、私のセリフに合わせて画が動いてくれているような感覚になった時期があったんです。

それは頭のどこかで、テストのときのタイミングを覚えているからなんですけれども、そのくらい伸び伸びと自由にアフレコを出来た時期があった。他の役のブレスまで、全部見えたんです。そのとき、「私、この仕事向いているのかもしれない」と思えました。

――作品と自分が一体化しているような感じを味わえた?

三石:

そうですね。それくらい、感覚が研ぎ澄まされた時期があったんです。

それだけ見えていると表現は大きくできるし、やっていて楽しいし、充実感もあるし、おまけにテレビ放送なのでいろいろな方からの反応もいただけて、もう、ただただ幸せを感じられていました。

■「セーラームーンみたいな感じで演じてください」と言われ

――大ブームでしたよね。大人のアニメファンからも支持されましたが、まず何より、企画のメインターゲットである女の子からの人気が凄まじかった。そして、実はこっそりと、かなり多くの男の子も観ていた印象です。当時の空気では、なかなか男の子が女児向けアニメをドキドキしながら観ているとは言いづらかったのですが……。

三石:

仕事の場などで、「実は観ていました」と言ってくれるあの頃の「男の子」に出会うことは、たしかに多いですね。嬉しいことです。

やっぱり女の子に限らず、「子供達に向けて」という大事な点が、作る人たちのあいだでブレていなかったのが良かったんだと思います。敵にもドラマがあったり、ジェンダーレスな役を登場させたり、大人達が精魂込めたアニメですね。

――そうした世間の盛り上がりの中、裏では葛藤された部分もあったとか?

三石:

実は『セーラームーン』が当たってから、野沢雅子さんに何かの折にお会いしたとき、「女の子の役者は、ひとつ役が当たるとその印象が付いてしまって、なかなか抜け出せないのよ」と言われて、ハッとしたんです。

言われてみると、確かに先のビジョンを見てなかった。もちろん月野うさぎは大事な役ですし、もっと命を注ぎたいと思いつつも、この先、少女でない役が出来るのだろうか? という不安も湧いてきて、苦しんだ部分はありますね。

――なるほど……若い頃に当たり役と出会った役者には、やはりそうした苦労がつきまとうのかもしれませんね。

三石:

当たり役に出会う事自体は、とても幸運なんですよ。

でもその頃、違う役として別の作品の現場に呼ばれても、「セーラームーンみたいな感じで演じてください」とオーダーする方も多かったんです。

そうすると、せっかく仕事をもらえた違う役が、一気に色あせてしまう。新しい役に入るときやオーディションのとき、「キャラ表」と呼ばれる、キャラクターの全体像や表情の絵をまとめた資料をまずいただくんですが、私はそれを見ながらイメージを膨らませるんです。

ある先輩が仰っていた「絵から出る気を掴め」という感覚があって、イラストにエネルギーがあると、「こういう感じか」というのが分かって「気」を取り込む事が出来るんです。

――演出の指示をするスタッフの側に悪意はないのかもしれませんが……。それにしても、台本や文字の設定だけではなく、そうしたところからも何かを得るというのは、スゴいです。

三石:

セーラームーンに限らず、「●●ちゃんみたいにやって」と言われると、そういうイマジネーションが台無しになる気持ちでした。

私がというよりも、そう言われてしまう役やキャラクターがとてもかわいそうでした。そうした状況から、自分の中でも意識を変えるのに、少し期間を必要としました。