大きなヒレと鮮やかな体色が美しい魚「ベタ」は元は観賞魚ではなかった? 縄張り意識を利用した“闘魚”としての家畜化の歴史を解説

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ベタの歴史】家畜化で激しすぎる変化が!』というジオチャンさんの動画です。

大きなヒレと鮮やかな体色が魅力的な観賞魚「ベタ」。その美しさから世界中で人気の魚ですが、もとはこのような姿ではありませんでした。そして、飼育され始めた当初の目的は驚くことに観賞のためではなかったそうです。

今回は、ベタが家畜化されはじめた理由と結果を中心にその生態を解説します。

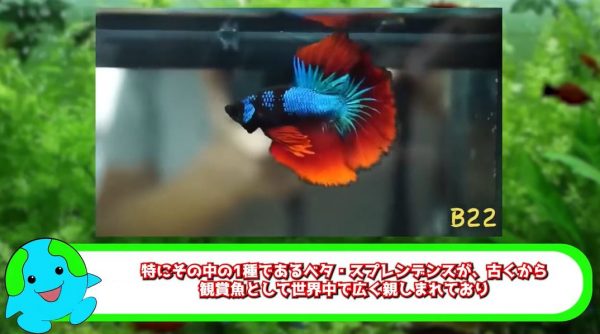

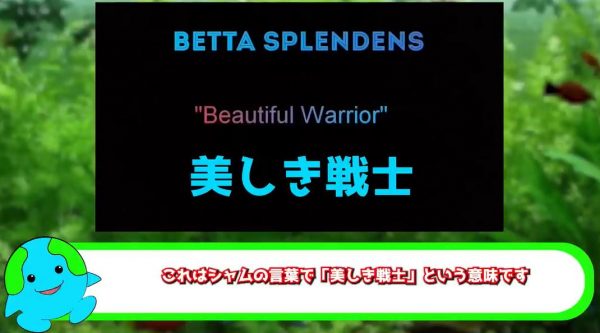

ベタはスズキ目キノボリウオ亜目オスフロネムス科ゴクラクギョ亜科ベタ属の淡水魚。ベタ属は50種ほどあり、広い意味でこれらをベタ、ベタ類と総称するとのこと。その中のベタ・スプレンデンスが古くから観賞魚として世界中で親しまれているのだそうです。

その生息域はタイ、ラオスのメコン川流域、カンボジア、マレーシア、インドネシア、ベトナム、中国の一部の小さな池や水田や小川なのだとか。

ベタ類はエラブタの中に上鰓器官(じょうさいきかん)という空気呼吸をする器官を持っています。迷路のような形をしていることからラビリンス器官とも呼ばれるとのこと。この器官のおかげで、ベタは水中に酸素の少ない浅い水の中でも生存できるのだそうです。

また、食性は動物性プランクトンやボウフラなどの昆虫の幼生類になります。

体長は7.5センチほどで、野生種は改良種よりヒレが短く、体色も灰色がかった緑色で地味なのだそう。

野生下でのベタのオスは縄張りを持ち、縄張り内に入る他の個体を威嚇や攻撃する性質があります。このため日本ではベタのことを「闘魚」「シャム闘魚」と呼ぶのだとか。

そしてマレーシアや中国南部の子どもたちはこの性質に興味津々で、日本の子どもがカブトムシを戦わせるように昔からベタ同士を戦わせていたのだそうです。ほとんどの場合、1番大きな個体を捕まえることができた子が勝者となったとのこと。

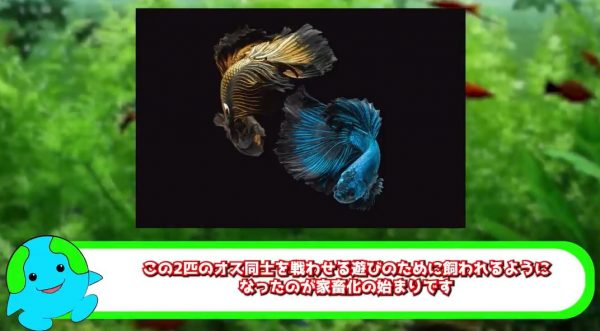

タイ(当時のシャム)でもこの遊びは行われており、この遊びのために飼われるようになったのがベタの家畜化の始まりです。

家畜化は大人たちが賭け事に使うため考え出したのだとか。そうして品種改良の結果、より気性が荒い、強い品種が生まれました。野生のベタの戦いは基本的に数分間で終わりますが、シャム人が選択的交配をしたことで数時間でも戦うようになったそうです。

多くの動物では家畜化は「おとなしさ」の選択交配により行われましたが、ベタでは逆のことが起こったのが興味深いとジオチャンさん。

ベタの賭博は大人気でしたが、没頭しすぎた人の家計が崩壊することもしばしばありました。シャムの王はこれに危機感を覚え、賭博を規制してベタの収集を始めます。そして1940年にデンマークの医師にこの魚を与え研究してもらいました。

研究は科学雑誌に掲載され、その後この魚にシャムの言葉で「美しき戦士」という意味の「ベタ・スプレンデンス」の名前が付けられます。

闘魚としての品種改良のための交配を重ねたベタ。やがて副産物として鮮やかな体色を持つものが現れます。すると今度は美しさを求めてさらなる品種改良がおこなわれました。結果、目の覚めるような青や赤の体色にヒレの長い品種が誕生。まさに美しき戦士ですね。

こうして生まれた美しいベタは1890年代にはフランスとドイツに、1910年代にはアメリカにも持ち込まれ世界中で人気となったそうです。

大きなヒレと鮮やかな体色が魅力的な魚「ベタ」の解説の詳細に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。動画内ではベタの品種の違いや飼い方のポイントや注意点なども説明されています。

視聴者のコメント

・きれい

・そんなに多く生息してるのか

・魚で1000年はなげーな

・子供の遊び 大人の賭博

・闘犬とか闘鶏もそっち方面だと思うのよ

・面白かった

▼動画はこちらから視聴できます▼

―あわせて読みたい―

・「マンボウ最弱伝説」はどこからはじまった? 意外と強靭な「マンボウの本当の生態」を解説してみた

・幻覚、幻聴、記憶喪失…食べただけでブッ飛ぶ謎の魚!? “ドリームフィッシュ”と呼ばれる不思議な魚「サレマポーギー」を解説してみた