「観ながらこれほどに混乱して困惑した映画は他にない」佐村河内『FAKE』の森達也監督が語る、衝撃のドキュメンタリー『アクト・オブ・キリング』とは

北朝鮮の最高指導者・金正恩の素顔を描いたドキュメンタリー『金正恩 ~禁断のライフヒストリー(The Last Red Prince)』や週刊文春のスクープの裏側を描いた『直撃せよ! ~2016年文春砲の裏側~』など、テレビでは放送できないような衝撃作や問題作も含め、見たことのないドキュメンタリーを厳選してお届けする「ニコニコドキュメンタリー」。

そんなニコニコドキュメンタリーの新たな企画として、著名人がお勧めのドキュメンタリー作品を紹介する企画を開始。第一弾は、ゴーストライター騒動で話題になった佐村河内守氏を追った『FAKE』や、オウム真理教の真実に迫った『A』『A2 完全版』などのドキュメンタリー作品を制作してきた森達也氏が、過去にインドネシアで行われた100万人規模の大虐殺を描いた『The Act of Killing(アクト・オブ・キリング)』を紹介する。

「観ながらこれほどに混乱して困惑した映画は他にない」と森氏が語る、『The Act of Killing』とはいったいどんな作品なのだろうか。

埋もれた作品を伝えたい

そもそもドキュメンタリーはジャンルとして埋もれている。マイケル・ムーア登場以降、メディア的には少しだけ脚光を浴びたけれど、でもそれも「これまでに比べれば」のレベルだ。ただしここ数年、ドキュメンタリー作品が増えてきたことは確かだ。世界の映画祭などに参加したとき、それを本当に実感する。

画像は 映画『マイケル・ムーアの世界侵略のススメ』予告編 より

その最大の理由としては、まずはデジタル機器の進化が挙げられる。カット割りで撮るドラマと違い、ドキュメンタリーは膨大な尺の撮影が必要となる。ところがフィルムは高価だ。しかも数分でマガジンを換えなければならない。つまり撮影が中断する。これではなかなか現実に対峙できない。しかも観る人も少ない。だから発表の場所がなかなか見つからない。

こうしてドキュメンタリーには陽が当たらなかった。ジャンルとしては本当に小さかった。デジタルはこうした状況を変えた。今どきフィルムで撮る人などまずいない(16mmで撮った阪本順治のドキュメンタリー映画『ジョーのあした 辰吉丈一郎との20年』など例外ももちろんあるけれど)。

極端に言えば誰もが、スマホで撮って自宅のパソコンで編集してYouTubeで発表できる。こうして多くの人が撮り始めた。関心を持ち始めた。マーケットが少しずつ大きくなった。作る人が増えて観る人も増え始めた。

画像は 4/2(土)より辰吉丈一郎・故郷岡山の公開スタート! より

もう一つの理由は、これもやはりSNSなどの普及によって、既成マスメディアへの批評性が強まったことだろう。かつてのような情報の伝えてと受け手という明確な構図は崩れかけている。

だからこそ既成メディアは事実を伝えていないとの思いが強くなる。言うまでもなく既成メディアは商業メディアでもある。視聴率や部数は既成メディアにとって最重要な指標だ。多くの人が観たいと思うこと、読みたいと思うことをメディアは最優先に伝える。

でもそれは一面だ。物事には別の一面もある。多様にある。ところが既成メディアによって一面ばかりが強調される。ならば、新たなジャンルであるドキュメンタリー映画が別の一面を伝える。多くの人が観たいとは思わないけれど、とても重要な一面だ。こうしてそもそもは市場原理からはじき出されていたドキュメンタリーというジャンルが、既成メディアを補足する機能を結果として与えられた。もちろん結果論だ。そもそもそんなジャンルを目指していたわけではない。でも情報空間の変化が、こうした状況を現出した。

時間を消費するなら意味ある作品を観たい

ドキュメンタリーを生業にする一人として、この状況が喜ばしいことであることは当然だ。ただし当然ながら作品は玉石混交。いやはっきり言おう。人生は短い。二時間を消費するなら意味ある作品を観たい。観終えて時間を無駄にしたと思いたくない。だから厳選したい。でも厳選の基準がわからない(だって観る前だ)。

最近はそんな煩悶の日々を送っている。そしてここ数年のうちで、最も強い衝撃を受けた作品は、……書きながら30分ほど悩んだけれど、ジョシュア・オッペンハイマー監督の『The Act of Killing(アクト・オブ・キリング)』を挙げる。

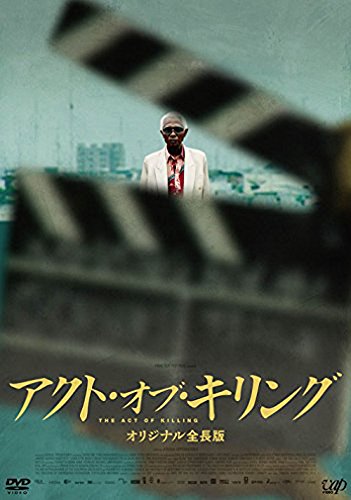

画像は Amazon より

そもそもインドネシアでこれほどの虐殺があったことは寡聞にして知らなかった。殺害された人の数は100万人規模だ。僕だけではない。世界の多くの人は知らなかった。なぜならインドネシアの人たちにとっては直視したくない歴史なのだ。だからタブーになる。まずはそれが大前提。

ところが回るカメラの前でかつて虐殺に加担した男たちは、映画を観る僕たちの予想をあっさりと裏切って覆す。観ながらこれほどに混乱して困惑した映画は他にない。なぜ彼らはこれほどに無邪気なのか。罪の意識がないのか。社会はどのように折り合いをつけているのか。

同様の構造は、1万7000人もの拷問と処刑が実行されたカンボジアの政治犯収容所「S21」で何が行われていたかをテーマとしたリティー・パニュの代表作『S21 クメール・ルージュの虐殺者たち』にも垣間見える。被害者と加害者の数が多すぎるのだ。かつての加害者の多くは、今は市井に暮らす一般市民だ。しかし『S21』で被写体となったかつての加害者は、今も罪の意識にさいなまされている。後ろめたさを抱えていた。

『アクト・オブ・キリング』にはそれがない。見事に揮発している。オッペンハイマーがそういう人たちを選択したのか。そうではない。やはり数が多すぎる。虐殺者の多くは、今は社会的な名士だ。政治家もいる。彼らは自分たちの過去を公言している。ならばタブーではないのか。被害者遺族の悲しみや憎悪は誰に向ければいいのか。観ながら悶える。煩悶する。

かつての加害者に虐殺の手順をロール・プレイングさせるという手法は、発表が数年早い『S21』を踏襲している。しかし内実はまったく違う。観ながら思う。これはコインの表裏だ。現実とは何と複雑で怪奇なのか。人とは何と不思議な生きものなのか。

オッペンハイマーはラストに、とりあえずつじつまを合わせるシーンを用意する。決して悪いシーンではない。必要なシーンだ。僕だってこのラストにするかもしれない。でも同時に思う。これは虚構なのか。あるいはこれまでが虚構なのか。ならば実相はどこにあるのか。どこまでが虚でどれが実なのか。

そもそも線など引けない。虚と実は反転しながら混ざり合い、一体化しながら明滅している。そんな現実を『アクト・オブ・キリング』は、見事に活写した。歴史に残る一作だと思う。

寄稿:森達也

関連記事:

・トランプ自身によって封印された問題作、25年の時を経てついに配信――『トランプ:人気ビジネスマンの裏の顔』

・プーチンとは何者なのか?——前代未聞、ロシア国営放送製作のドキュメンタリー『プーチン大統領のすべて』を全編ノーカットで配信する意味

・世にも面白い飲み物の戦争――コカ・コーラとペプシの100年を超える闘いの記録

全世界60超の映画賞受賞!森達也監督 推薦ドキュメンタリー

— ニコニコドキュメンタリー (@nicodocs) September 14, 2017

「アクト・オブ・キリング」DVDプレゼント!

9月19日までに、この投稿をRT& @nicodocs フォローで応募完了。

当選者にはDMでご連絡

関連記事https://t.co/zshqo5yHpI pic.twitter.com/2X1HKWeydO