快速に負けても速さを捨て、「快適さ」に全振りした潔い特急【残念な時刻表#002】

時刻表をめくっていると、太字や赤文字で記された「特急列車」は、やはり特別な存在に感じられます。速くて快適な、まさに鉄道の花形です。

しかし、そんな特別な存在である特急ですが、よーく見てみると「特急と名乗っていいの?」と感じてしまう列車が時刻表上にちらほら載っています。今回はそんな、個人的に「残念」だと思う特急電車を一つ、紹介したいと思います。

舞台は朝のJR関西本線

その列車が走るのは、奈良と大阪の都心部を結ぶJR関西本線(大和路線)。朝の時間帯は大阪方面へ向かう通勤・通学客で大変混み合います。

そんなラッシュのさなか、朝7時13分に奈良を出発するのが、全席指定の特急「らくラクやまと号」新大阪行きです。追加料金を払うことで、混雑とは無縁の快適な通勤ができる、というのがこの列車の役割です。しかし、この特急には、見過ごせない事実があるのです。

【残念ポイント①】なんと、後から来る快速に負けちゃう

この特急を「残念」と感じてしまう最大の理由。それは、特急にもかかわらず、後から出発する快速電車より所要時間が長いという点です。

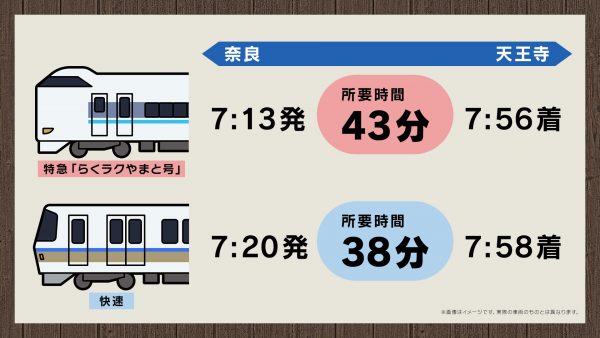

実際の時刻を比べてみましょう。

ご覧の通り、7分後に出発した快速が、天王寺にはわずか2分差で到着します。所要時間で計算すると、特急が43分なのに対し、快速は38分。快速のほうが5分も速いという結果になるのです。(さらに、快速の後に奈良を7時24分に出る区間快速は8時04分に天王寺着なので所要時間40分。残念な特急は、区間快速にも負けてしまうという結果に……)

なぜ? 特急が“のんびり”なワケ

特急が快速に所要時間で負けてしまうのは、なぜなのでしょうか。理由は主に2つ考えられます。

1、停車駅の違い: この特急は、快速が通過する「柏原駅」と「八尾駅」にも停車します。

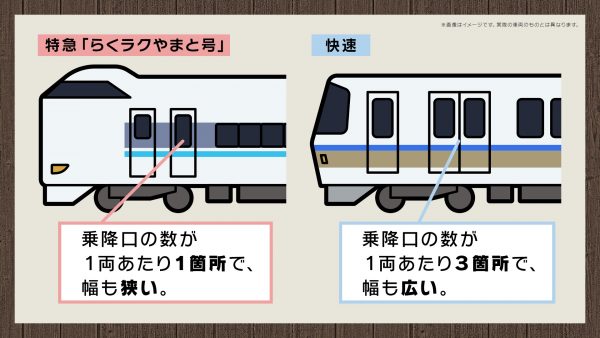

2、車両構造の違い: 特急に使われる車両は乗降口の数が少なく、幅も狭いため、乗り降りにどうしても時間がかかります。一方、快速は通勤用の車両で乗降口が多く、スムーズな乗り降りが可能です。この差が停車時間の長さに影響していると思われます。