『save your dream』第7譜 金井恒太六段―高見泰地六段:第3期叡王戦 決勝七番勝負 第1局 観戦記

今期から新たにタイトル戦へと昇格し、34年ぶりの新棋戦となった「叡王戦」の決勝七番勝負が2018年4月14日より開幕。

本戦トーナメントを勝ち抜き、決勝七番勝負へ駒を進めたのは金井恒太六段と高見泰地六段。タイトル戦初挑戦となる棋士同士の対局ということでも注目を集めています。

ニコニコでは、金井恒太六段と高見泰地六段による決勝七番勝負の様子を、生放送および観戦記を通じてお届けします。

■前回までの観戦記

・第1局観戦記 『save your dream』第1譜

第3期叡王戦 決勝七番勝負 第1局観戦記『save your dream』第7譜

白鳥士郎

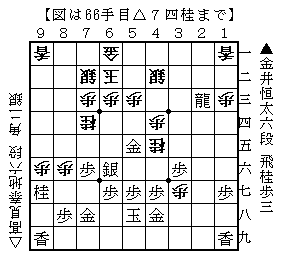

髙見、△7四桂。

その一手を盤上に打ち付けると、溜め息と共に離席した。

「………………」

金井は利き手の左手で右肘を抱えるような姿勢を取り、それまでの早指しから一転、動かなくなった。

戻って来た髙見がヒーターをつけた。

金井の持ち時間が残り40分を切る。

雨音が強くなる。

金井は降り続く雨のように時間を投入する。

やがて、盤上を右上から左下に向かって視線で斜めに切るかのように、何度も何度も視線を大きく動かし始めた。

そして、何かを確かめるように、何度も何度も『うん……うん……』というように頷き始めた。

ふと記録席の隣を見ると、柵木三段が、時計が表示されているパネルにモバイルバッテリーの端子を差し込んでいる。

充電だ。

ということは……この勝負はまだ長くなるのか?

金井の持ち時間が残り30分を切った。髙見との持ち時間の差が、約3倍に拡大する。

ようやく金井が動いた。

37分間、じっくりと考えてから、▲6五桂と打った。そして席を立つ。

どうなっている?

今の大長考の意味は?

ひたすら喉が渇き、頭が重い。

高熱を発した時のように、何も考えることができない……。

髙見は「うぅん……」と唸り、扇子を弾く。

時計を見て「ひえー……」と呟く。

かなり盤に接近して考えている。そして視線は頻繁に時計へ。

どうなっているんだ? 髙見は苦しんでいるのか? それとも……。

膝を抱えながら、髙見は尋ねた。

「この一手は?」

「8分です」

金井が戻ってから、髙見は△8九角を打った。そして席を立つ。

一人になった金井は、駒台を整える。

その駒台から飛車を持ち上げ、今さっき打ち込まれた角の隣に打つ。自陣飛車だ。角が詰んだ。戻って来た髙見は、角で金を取った。

金井はノータイムで▲同飛。

そして髙見はもう一度、△8九に角を打ち込んだ。

「……」

金井は盤に伸ばしかけた手を引っ込め、額に当てる。

それからもう一度手を伸ばし、柔らかな手つきで駒を整えた。

金井の持ち時間が残り15分を切る。14分を切る……。

金井は▲7七に飛車を逃がした。

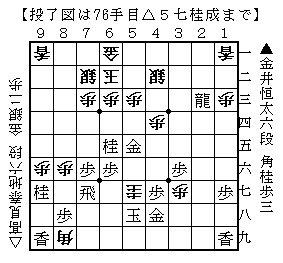

そこからの△6六桂、▲同歩、△5七桂成はほぼノータイムだった。

そこでようやく私は気付く。

あれ?

王手竜取り?

これは……もしかして金井が――

「負けました」

次の瞬間、大きくはっきりした声が対局室の静寂を破り、金井が頭を下げていた。

負けたのは金井だった。

あの長考は、敗北を受け容れるための時間だったのだ……。

何一つ理解できていなかった私は、不様に胡座をかいたまま、呆然と盤面を眺めていた。

終局時間は19時57分。

『長くなる』と思われていた夕休から1時間半足らずでの、予想外の幕切れだった。

両者は、しばし沈黙。

その後、ぽつぽつと、か細い声で指し手について言葉を交わし始めた。

「こちらも形勢判断が…………たたいて、9筋に…………」

「……竜くらいでしたか? ……自信ないんですけど……」

「端歩は後回しでもよかった……」

「あ、あ、あ……」

勝った髙見の声は、ひどく自信なさげだった。

負けましたと言った時の声はあんなにもはっきりしていたのに、今の金井の声は明らかに震えていた。

二人の声は小さくて、とても小さくて……どれだけ耳をこらしても、雨音に掻き消されてしまう。

記者室から対局室までは、普通に歩いても5分はかかる。

ましてや今、外は暗く、激しい雨が降り続いている。

立会人や関係者はまだ来ない。どうすればいいのだろう?

金井がこっちを見た。

私は反射的に尋ねていた。

「あの……敗着は、どのあたりでしたでしょう?」

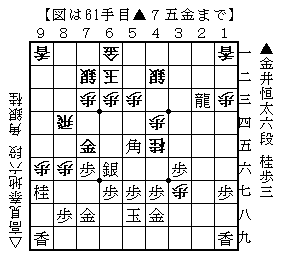

「金を打って飛車を追ったところ(▲7五金)が空振りだったかもしれません。△7四桂と打たれたところは、はっきり悪いです」

その声は、いつもの金井のものだった。

ようやく対局室に関係者が到着し、山村記者による代表質問が行われた。

最初に答えるのは、勝者である髙見。

「……横歩取りで戦えてきたので、叡王戦第1局は横歩取りで戦いたかった……スローペースに見えたかもしれませんが、アクセルを踏み込むと終わりそうだったから……△7四桂と銀取りをかけたところでよくなったと思いました……」

「タイトル戦は初めてで緊張なさったと思いますが、本局はどうでしたか?」

「緊張はありましたけど、2ヵ月半ほど準備期間があったので……『力はついている』と言い聞かせてきました」

私はその言葉に聞き覚えがあった。

話は前夜祭まで遡る。

両対局者が挨拶を終えてから、しばしファンとの歓談の時間となった。

金井の取材を終えた私は、次は髙見と話そうと、その近くに歩み寄る。

だが髙見の元を訪れるファンの列は全く途切れず、どれだけ待っても取材のタイミングは来ない。

仕方なく私は、髙見の写真を撮影し続けた。

「……対局が終わった後に、打ち上げがあるはずだ。髙見の話は、その時にでも聞こう」

そう思って髙見の近くを離れ、ステージの出し物に注目する。

ステージ上では、棋士の色紙プレゼント抽選会が行われていた。貴重な色紙の数々に、ファンは興奮し、その注目はステージにのみ注がれている。

その時だった。

運営スタッフから耳打ちされたのは。

「白鳥さん。ちょっと……」

「……?」

スタッフは私を廊下へと連れて行った。てっきり、他のスタッフも交えて、翌日の打ち合わせでもするかと思ったのだが――

廊下で私を待っていたのは、スタッフではなかった。

「えっ!?」

そこに立っていた人物を見て、私は目を疑った。

髙見がいたのだ。

まさか、主役がパーティーを抜け出して……?

「さっきは名刺をお渡しできなかったので。始まってしまうと、もうその時間も持てないと思いますし」

だから時間を取ってくれたというのだ。

次々と押し寄せるファンに笑顔を振りまきながら、髙見はずっと、私と話すタイミングを見計らってくれていたのだ。

後に写真を確認した私は、髙見の視線がかなりの確率でカメラの方を向いていることに気付く。

私がシャッターを切っている時、髙見はこちらをずっと気にしてくれていた……。

せっかく時間を取ってくれたのだ。聞きたいことを聞こうと、私はインタビューを開始した。絶対に聞きたいと思っていたことを。

「先ほどのご挨拶で、髙見先生は『お城で対局するのが夢だった』と語っておられましたが――」

時間がない。早口に、私は尋ねる。

「髙見先生の夢を教えてくださいませんか? 今、夢の中にいる感じなのか、それとも……」

お城で対局することも、もちろん髙見の夢だったのだろう。

だがそれは、単に将棋を指すという意味ではない。

『お城』という特別な場所で対局するということはつまり、『タイトル戦に出場する』という意味が込められているはずだ。

私の言葉の意味を理解した髙見は、

「……挑戦者になってから、2ヵ月半くらいあったんです。だから冷静になって、勢いじゃなくて自分の力を伸ばすような準備をしてきました。勢いを殺しちゃいけないんですけど……」

落ち着いた口調で髙見は答えてくれた。その口調からは、静かな自信が感じられた。

私は別の質問をする。

「八代先生の『四段昇段の記』を読んだら、同期の髙見先生が四段になったことが昇段の要因だと書いておられました。髙見先生が叡王戦で勝ち上がったのも、八代先生が朝日杯で優勝なさったのが要因なのでしょうか?」

八代弥六段。

髙見の親友にしてライバル。二人の仲の良さは、他の棋士をして『入り込めない』と言わしめるほどだ。

その名前を聞いた瞬間、それまで大人しかった髙見の表情が一変した。

「八代ですか? ぼく、あいつと仲悪いんですよ!」

髙見は急に笑顔になると、何だか身体をふにゃふにゃさせて、八代について語り始めた。口調まで変わっている。

「ぼくもこの前の朝日杯は本戦まで行って。本戦には三枚堂ってやつもいたんですけど。ぼくが本戦で一つ勝てば八代と当たれるはずでした。でも、羽生先生に負けちゃって……」

八代や、そして同世代の三枚堂達也六段の話をする時、髙見は本当に楽しそうだ。自分の話をする時よりも、よっぽど。

「同世代の活躍が刺激になるのは、そうです」

そう言ってから、髙見は急に、別の人物の名前を口にした。

「そこにいくと、藤井さんは一人で強くなっている。それは、本当にすごい……」

私は今回の観戦記を引き受けるに当たって、一つのルールを自分に課していた。

――対局者に対して『藤井聡太』という言葉を絶対に使わないこと。

しかし髙見は自ら、藤井への思いを口にした。

忘れ得ぬ光景がある。

昨年の名人戦第4局2日目。勝負が最終盤となった控室では、目の前の将棋の他にももう一つ、話題になっていたことがあった。

翌日に発表される第3期叡王戦についてのことだった。

叡王戦がタイトル戦に昇格し、長らく『七冠』だった将棋界が『八冠』時代に突入するというのだ。

その話を聞いた瞬間、私は足下がガラガラと崩れるような気がした。そして焦った。『りゅうおうのおしごと!』の世界では、タイトルは七冠なのである。その設定は急に変えることなんてできないし、アニメは既に製作に入っている。

どうしよう? どうしよう……? 混乱する私の耳にその時、こんな言葉が聞こえてきた。

「藤井聡太のためのタイトル戦だな」

羽生善治は七冠同時戴冠という偉業を既に成し遂げている。

藤井が羽生を、誰の目にもわかる形で超えるためには、七冠を物理的に八冠にするしかない。だから……。

髙見は藤井を意識していた。タイトル戦の前夜祭で、自分からその名を言うほどに。

なぜなのか?

その答えを髙見は口にした。

「ぼくは自分の世代を、最強世代の一つだと思っているので」

藤井の連勝を止め、『私たちの世代が壁になる』と言い放った佐々木勇気。

藤井を上州YAMADAチャレンジ杯で破り、優勝した三枚堂達也。

藤井が初めて獲得した棋戦優勝『朝日杯』を、1年前に獲得した八代弥。

そしてもう一人、藤井の壁になろうとする、24歳の若者がいる。

プロ棋士になった祝賀会で、藤井は地元のファンの前でこう決意を述べた。

「板谷一門の悲願である、東海にタイトルを持って帰る――」

しかし、板谷一門で最初にタイトル戦に登場したのは藤井ではなかった。

タイトル戦に昇格した叡王戦で初の挑戦者となったのも、藤井ではなかった。

その名は髙見泰地。

名古屋に生まれ、板谷四郎-石田和雄という血統を受け継ぐ男。

師の直筆扇子を握り締め、彼はこれから、激しく長い戦いに身を投じるのだ。『最強』の名を得るための戦いに。

上を見れば、永世七冠という途方もない記録がある。

下を見れば、その永世七冠が持つ記録を全て塗り替えんとする化け物がいる。

一人で勝つのは不可能かもしれない。

でも――

髙見はまだまだ話したそうだった。しかし廊下では、出番を待つ忍者達が準備をしている。

「先生。もうすぐ次の出し物が始まります。主役がいつまでもこんなところにいてはいけませんから……」

「そうですか? じゃあ中で話しましょう!」

髙見はもっともっと聞いて欲しそうだった。自分のことを。自分達の世代のことを。

髙見泰地が見ているものは、目の前のタイトルではない。

彼が……いや、彼らが目指しているものは多分、もっともっと先にある。

感想戦では、やはり金井が▲7五金と打ったところで大きく形勢を損ねたと結論づけられた。

代えて▲3四桂としていれば、金井にもチャンスがあった。

髙見もこの▲3四桂を気にしていたという。

「▲7五金は、1分で指しておられますが……」

「そうなんですね……これを1分で指してしまうところが……」

金井は自嘲する。

これまで歯を食いしばり、両手を握り締めて慎重に慎重に指し手を重ねてきた金井が、なぜその瞬間に時間を使わなかったのか?

間違いなく、何か見落としがあったのだろう。

それがどんな見落としだったのか突き詰める気には、私はなれなかった。それよりも『なぜ見落としが生まれたのか』を書きたいと思った。自分がこの、タイトル戦の対局室という空間で体験したことを、ストレートに書こうと思った。

将棋の観戦記としては、間違っているのかもしれない。

だけど私は伝えたいのだ。

金井と髙見が、どれほど苛酷な空間で戦っていたのかを。

その空間に常人が入り込んだら、どうなってしまうのかを。

そんな空間で、二人がどれほどのものを背負い、戦い続けていたのかを。

金井が背負っていた旗印と、大師匠への誓いを。

髙見が何を目指しているのかを。その抱く夢の大きさを――

そして最後に、ニコニコ生放送の視聴者に向けた、勝利者インタビューが行われた。

金井は控室へと去り、髙見だけが対局室に残る。

「タイムシフトはしっかり見ますよ!」

「佐々木大地くんは本当に来たんですね……」

「扇子ですか? せっかくだから叡王戦の記念扇子を使いました。もう一つは、師匠に書いてもらったものです」

視聴者が打ち込むコメントを見ながら、髙見は人懐っこい笑顔を浮かべて、師匠の扇子をカメラに向かって広げていた。宝物を見せびらかす子供のように。

見るべきものは全て見た――

記録係の柵木三段に礼を言って、対局室を出た。

激しい雨の中、記者室へと歩きながら、私は考えていた。

髙見は今頃きっと、師匠の扇子と同じように、あの美しい和服を綺麗に畳んで大切にしまっているだろうと。

では、金井はどうやって和服をしまったのだろうか?

グシャグシャに丸めてトランクに放り込んでいて欲しい。そう思った。

(了)

(追記)豊島はこの対局から二日後に行われた第59期王位戦挑戦者決定リーグ白組で阿久津主税八段に勝ち、三連勝で挑戦に大きく近づいた。

■第2局の観戦エッセイはこちら

・第1譜『後悔』 金井恒太六段―高見泰地六段:第3期叡王戦 決勝七番勝負 第2局 観戦エッセイ(鈴木大四郎)

■第3期 叡王戦観戦記

・高見泰地六段が初のタイトル戦登場 丸山忠久九段ー高見泰地五段