「北海道の全市町村を踏破するゲーム」が『RTA in Japan』に登場! 北海道の鉄道と公共交通機関に注目したマニアックなゲーム『北海道4,x00kmシリーズ』が生まれた理由を作者に聞いてみた

北海道の鉄道と、鉄道での旅を愛するがあまり、8bitパソコンしかない時代に全路線約4000kmを乗り倒すゲームを独力で作ってしまった人がいます。

個人が制作する同人ゲーム(インディーズゲーム)の中には、企業がゲームを制作するときのようなコスト面の制約が緩いことから、しばしば作者の「好き」が限界突破をして詰め込まれた作品が生まれます。

本記事で触れる『北海道4,000km』というゲームは、北海道のすべての鉄道をゲーム内で再現したまさに鉄道旅行への愛に溢れたゲームです。

作者であるてんぽくさん(@Tempoku2000)は、先述したように1980年代当時、まだパソコンのスペックが乏しい時代であっても、試行錯誤する中で自然と好きな物同士が組み合わさってゲームの原型ができていったのだと言います。

『北海道4,000km』はリメイク作品の『新・北海道4,000km』、派生作品の『北海道4,500km』、そして今年2025年のRTA in Japanに登場が決定した『北海道4,000km 道内全市町村踏破』とシリーズが展開されています。

本記事では『北海道4,x00kmシリーズ』を含む、多くの鉄道ゲームを作った同人ゲーム作家であるてんぽくさんに80年代のゲーム制作事情やゲーム制作に対する想いをインタビューしました。

取材・文/船山電脳

■『北海道4,000km』誕生秘話。始めは「乗換案内」を作ろうとしていた?

――シリーズの最初のタイトルである『北海道4,000km』では北海道の全鉄道網を再現していますが、なぜこういった内容にしようと思ったのですか?

てんぽく:

当時はあまり明確な目標や目的があって開発開始したわけではないです。

公開までの経緯としては、まだ8ビットのパソコンが出始めて間もない80年代初頭までさかのぼります。

パソコンの機種で言うと、NECのPC8001や富士通のFM-8、FM-7などですね。

――当時のパソコンゲームというのはどんなものだったんでしょうか?

てんぽく:

外部記憶装置はカセットテープで、市販のソフトはまだいろいろな可能性を試している感じの時期でした。

ユーザーは、カセットテープ版のソフトを買ったり、PC雑誌に掲載されたゲーム等のコードを自分で打ち込んだり試したりして遊んでいました。

今でいうアプリケーションのようなものは無くて、パソコンでどんなことが出来るか分からない時代だったので、手探りでしたね。

――てんぽくさんの開発環境はどのようなものだったんですか?

てんぽく:

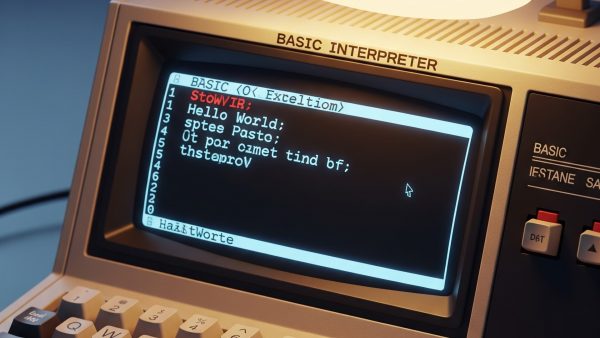

使用していたパソコンはFM-7で、メモリは64kBでした。

そのうち半分強はBASICインタプリタ【※】などが占めていたので、使えるエリアは30kB程度だけで、基本的には大したことはできませんでしたね。

――現代のメモリはメガとかギガですから、1000分の1とか10万分の1とかの容量ですか。技術的に厳しい制約があったんですね。

てんぽく:

そのころ、技術的な興味から北海道の時刻表のデータを入れて「北海道内の乗換案内」的なことができないかなと考えていたんです。

当時のパソコンのメモリ容量では当然足りず、データを極限まで削ったり、メモリを30kB以上のエリアまで使ってみたり試行錯誤しました。

――最初は乗換案内を作ろうとしていたんですか!? それがどうしてゲームになったんでしょうか?

てんぽく:

その当時は「北海道ワイド周遊券」を持って北海道の鉄道全線を乗りつぶす旅、「乗りつぶし」をする若者がそれなりに存在していました。

ちょうど国鉄全線の全線完乗をめざす「いい旅チャレンジ20,000km」キャンペーンが始まった時期でもあり、そのような旅を愉しむ人口は増えつつありました。

私も北海道の乗りつぶしをしたことがあって「乗りつぶし」に特化したゲームとして『北海道4,000kmアドベンチャー』という原題で仕上げたんです。

――なるほど! 旅の実体験をゲームに取り入れたんですね。

てんぽく:

工学社の雑誌『I/O』が主催するプログラムコンテストが1983年に始まって、それに応募したところ賞をいただいたんです。

それで工学社関連のソフトウェア販売会社「コムパック」から『北海道4,000km』として、そのまま世に出されたというのが発売までの経緯です。

――ゲーム内の時代が1983年なのも、開発当時の鉄道を再現したからですか?

てんぽく:

初代の『北海道4,000km』を仕上げていたのがちょうど1983年だったことも理由の一つですが、1983年がちょうど北海道の国鉄の路線長が4,000.3kmで最も長く、乗りつぶすのがそれなりに大変だった時期だからです。

1983年が最長になったのは偶然なのですが、リメイク作品の『新・北海道4,000km』でもそのまま踏襲しました。

――廃線のニュースは耳にしたことがあります。現在の路線だと1983年よりも簡単になってしまうんですか?

てんぽく:

移動の時間はかかるでしょうけど、簡単になると思います。

国鉄では1983年から「特定地方交通線」と呼ばれる利用が少ない不採算路線の廃止の嵐が始まったんです。

例えば、1983年10月に北海道の白糠線がその最初の路線としてバスに転換されました。

ちなみに、国鉄に加えて私鉄や市電や簡易軌道などを含めた北海道の鉄道全線が最長だったのは1967年ごろで、その時代を乗りつぶしゲーム化したのが『北海道4,500km』です。

――ゲームにするくらいですから、北海道や旅行はお好きなんですか?

てんぽく:

北海道はいいところです。人のいない所で静かに過ごすのが好きなので、自分を回復させられるとっても好きな場所です。

鉄道での旅や鉄道以外での旅も好きで、移動中は車窓から景色をぼ~っと眺めながら過ごすのが特に好きですね。

――手探りでいろいろ試している中で、好きな物同士をまとめていってゲームが出来上がったんですね。

てんぽく:

そうですね。

手探りで手に取る要素はやっぱり好きな物ですし、まとめるときも好きな方にまとまっていきますからね。

■リメイクのきっかけは動画投稿

――初代『北海道4,000km』から37年を経て、『新・北海道4,000km』をリメイクされましたが、リメイクやシリーズ展開をしたきっかけは何ですか?

てんぽく:

2010年ごろから過去に撮りためた北海道の廃線などの映像をDVDとしてまとめてコミックマーケットなどで頒布する同人活動を本格的に始めました。

同じころ、ニコニコ動画にてMMDを利用した昔の北海道の鉄道をテーマにした動画を制作・公開したんです。

特に2017年に公開した「【第18回MMD杯本選】 普通列車 からまつ 【MMD鉄道】」でとりあげた1980年ごろの札幌駅の動画に良い反応をいただけたのがきっかけで、1984年に開発した『札幌駅’80』というゲームをリメイクして『札幌駅1980』として2018年冬のコミックマーケットで公開しました。

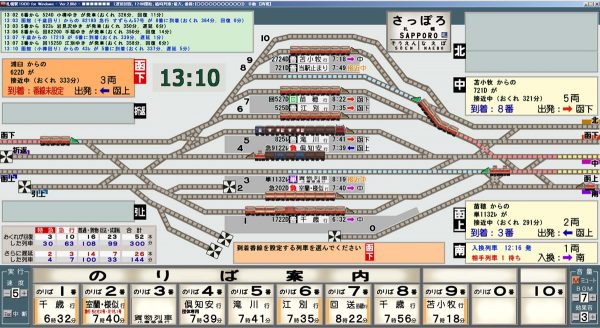

――『札幌駅1980』は実際のダイヤ通りに札幌駅に来る列車に、入線するホームを指示して遅延させないようにやりくりするというゲームですね。

てんぽく:

同人活動なので販売数としては知れたものでしたが、『札幌駅1980』は想像した以上に小学生から大人まで広い世代に楽しんでいただけました。

それで、そのあと『札幌駅2019』を2019年冬のコミックマーケットで販売するなど、継続して制作して公開してきました。

その流れの中で、『北海道4,000km』についてもリメイクしたらどんな反応があるかな~という興味から、『新・北海道4,000km』として2020年冬のコミックマーケットでリリースしようとしたんです。

ですが、例の感染症流行で中止になってしまい、2021年3月にWebやSNSで告知して細々と頒布を開始しました。

どのゲームも、あくまでもコミックマーケットでの新作ネタのひとつとして作ってます。

――コミケの中止は、売り上げに影響しましたか?

てんぽく:

今まで出したゲームのファンが買ってくれることがほとんどだったので、影響はあまりありませんでした。

――しっかりファンに届いていたってことですね! ちなみに『新‧北海道4,000km』ではグラフィックが強化されましたが、こだわった部分はどこですか?

てんぽく:

『新・北海道4,000km』の画面やゲームの動作イメージはできるだけ原作のイメージを変えないように、今のWindowsの中で動くように設計しました。

ただ当時のゲームのままでは退屈なので、駅などの画像を表示したり、列車などでの移動中には動画を表示するようにしました。

それでも最近のゲームと比べると地味で動きが少ないゲームですが、比較的操作自体は簡単なのでゲームに慣れない方も楽しんでいただけるはずです。

――⾞窓からの景⾊はどのようにして制作されたのですか?

てんぽく:

車窓はMMD【※】を利用して作った列車の車内から窓の向こうに実際の風景が流れるようになっています。

※MikuMikuDance(ミクミクダンス)の略。無料の3DCGムービー製作ツール。

車窓風景の素材はたまたま自分が撮りためていた北海道の車窓動画がありましたので、それを活用しています。

2012年時点で存在した路線の車窓は現実の場所のとおり組み込んでいますが、廃止済みの区間については手に入る素材でそれっぽく表示されるようにしています。

――3Dのアニメーション制作は経験があったんですか?

てんぽく:

いえ、MMDが初めてです。

当時、ちょうどMMDが流行り出していて、初めて知ったとき感動しました。

――ええ!? 最新技術をすばやく取り入れていますね。ちなみにリメイク前から30年以上時間が経っていましたが、開発環境の違いなどで苦労はされましたか?

てんぽく:

開発環境は昔とは全然違いましたが、それほど苦労はしなかったですね。

今の方が、開発環境が良いので楽になった部分も多かったです。メモリもいくらでも使えますし。

――30kBに何とか収めようとしていた時代からは考えられないですね。

てんぽく:

今はアイデア次第で何でも作れます。それも無料で使えるツールもたくさんあって、本当にありがたい環境です。

ゲームのアイデアがある人は、どんどん挑戦して作っていって欲しいですね。

実はリメイクしたのは新しい観点でゲームを作ってくれる、後進の方が現れないかなという期待もありました。

香港の方が九州の鉄道のゲームを作られていたり、台湾の方や、韓国の方もそれぞれの国の鉄道乗りつぶしゲームを作ってますね。

――響く人には海を越えて響いてるんですね! ちなみに、リメイクまでの間の期間もゲームの制作には関わっていたのでしょうか?

てんぽく:

いえ、ゲーム業界で働いていた経験などはないです。

パソコンなどは趣味でずっと触っていますけど、前述の2018年の『札幌駅1980』がWindowsではじめて作ったゲームなので、実はまだまだ初心者です。

■RTA走者やプレイヤーに一言

――RTA in Japanについてはご存知でしょうか?

てんぽく:

RTA in Japanのことは、2021年夏に取り上げていただいたときに知りました。

当時はまだ出たばかりの『新・北海道4,000km』を楽しくRTAプレイしていただき、こんな楽しみ方もあるのか~と感動しました。

2021年の走者の常陸秋子さん(@Hitachi_Akiko)には今でも北海道の写真を送っていただいたり、資料提供でお世話になっています。

――RTA in Japanで取り上げられて、なにか影響がありましたか?

てんぽく:

多くの人に知ってもらえましたし、SNSのトレンドにも上がりましたし、本当にありがたかったです。

ただ、ホームページを自宅のサーバーで管理しているんですが、一度にたくさんの人が来ることを想定してなかったんです。

それで対応できる設定になっていなかったので、アクセスに制限がかかってしまって繋がりにくくなってしまったんですよ。

今年もRTA in Japanで『北海道4,000km 道内全市町村踏破』を遊んでもらうので、サーバーの設定を「どうしようかなー」と考え中です。

――その『北海道4,000km 道内全市町村踏破』ですが、全路線制覇ではなく全市町村踏破をクリア条件にしたのはなぜですか?

てんぽく:

『新・北海道4,000km』や『北海道4,500km』では、鉄道以外の公共交通機関も利用できるのですが、ゲームのゴールとはあまり密接な関係がないおまけのような位置づけでした。

それを有効活用して、鉄道がない所も含めて全ての北海道エリアを回ってもらいたい、ということで「全市町村の踏破」をゴールとして設定してみました。

――『北海道4,000km 道内全市町村踏破』も含めて、てんぽくさんのゲームはリメイク前のタイトルから長くプレイしている方が多いんでしょうか?

てんぽく:

各作品をリメイクしてコミックマーケット等で頒布することを通じて分かったことなんですが、ゲームのユーザーはほぼ全員が原作である『北海道4,000km』を遊んだことがないんです。

強いて言えば「存在は知っている」というくらいで。

なので今遊んでくれているのは、今の世代の小学生から大人までの皆様だということです。

新しいユーザーに遊んでもらえるのも、コミケに色んな人が来てくれるからこそです。コミケは本当に素晴らしいです。

――新しく作品を知って手に取る人が多いんですね。

てんぽく:

RTA in Japanをはじめ、各種wikiやニコニコ大百科でもユーザーの方々にいろいろとていねいに採り上げていただいていて、当時のことを知らなくても現代の感覚で面白さを感じとって、楽しんでいただいている。

作者としては本当に嬉しく、感謝しかないです。

――熱量を持って遊んでくれる人がいるって嬉しいですよね! そんなファンの皆様にメッセージをいただけますか。

てんぽく:

各作品とも、とり上げている年代がいずれも古いことから、もうこれ以上は陳腐化することはないと思っています。

なので「30年後でも50年後でも遊べるゲーム」と銘打っています。Windows PCがある限り、ですが。

ゲームは遊んでくれる人がいてこそ存在できるものなので、これからも末永く、気が向いたときに遊んでください。

――最後に、今後「こんなゲームを作ってみたい」、「こんなことをしてみたい」といった展望があればお聞かせください。

てんぽく:

少し昔の鉄道をテーマにしたゲームやその他コンテンツを、これからも作って行きたいと思っています。

今までは北海道をメインのテーマにしてきましたが、今年冬のコミックマーケットに向けて初めて北海道の外をテーマにした作品を作ろうと開発を進めています。

おたのしみに。

[了]

自分の好きなもの、好きな想いを込めて作られたゲームからは、独特の魅力を感じます。

好きなものを「ゲームという作品」にするというのは、決して簡単なことではありません。

私、船山電脳もアナログゲームのデザインに関わっていたことがあります。

その経験からお話させてもらうと、まず作り始めようとする人が稀です。

そして完成までたどり着く人は、生活の一部や人生の一部と言えるほどのハマり方をしています。

電車での旅のどういった所が好きなのかを穏やかな口調で語ってくれたてんぽくさんからは、その想いをとても大切にしている様子がうかがえました。

まさに人生の大切な一部なのだろうと感じました。

インタビューで話題に出た『コミックマーケット』も『RTA in Japan』も、世代を超えて「何かにハマった人」が集まり、交流できる場所です。

そんな場所があることの素晴らしさを、あらためて考えたインタビューでした。

■Information