VTuberの「卒業」「転生」は葬送の作法で乗り越えられる!? バーチャル文化を民俗学で捉える雑誌『Hukyu』の編集長に「VTuber界の俗語」の変遷を聞いてみた【諸星めぐるインタビュー】

■VTuberの「魂」はどこに宿るのか?

――「VTuber」をどう定義するかというお話に続いては「中の人」、「魂」です。アバターを動かしたり会話する演者さんを指す言葉ですが、演者さんが直接映像に映る活動形態の方も増えてきましたよね。中身が出ていてもVTuberなのですか?

諸星めぐる:

そうですね。自分自身で出てきても、本人が「Vです」と言えばVだと思います。

あとは、その人の魂がどこに帰属しているか、だと思います。

――魂の帰属、というのはどういうことですか?

諸星めぐる:

VTuberと略すと「V」になりますが、「V」は何の略かというと「バーチャル」ですよね。

そんな意味を込めて「魂」と言っている人はいないでしょうけど、「バーチャルに魂があるって、すごく難しいこと言っているぞ」と私には思えるんです。

身体から意識が離れて「バーチャルに魂がある」という状態になったら、もう『攻殻機動隊』じゃないですか。

バーチャルの世界にも魂が存在しているなら、私たちは多重的に存在していることになりますよね。

それなら「バーチャルな自分」という魂で活動しているなら、VTuberなのではないか、と思います。

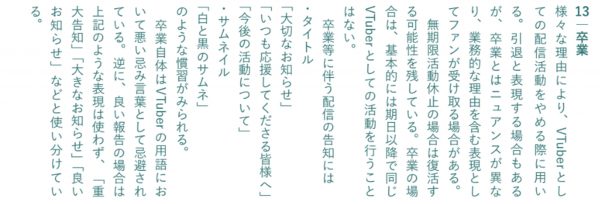

そんなイメージで、VTuber文化での「魂」という言葉の使われ方はとても面白く感じます。

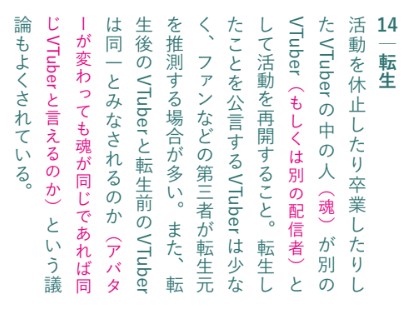

――配信しているときの心の在り様がVTuberとしての自分であるなら、生身で活動してもVTuberかもしれない、ということですか。

諸星めぐる:

そうです。

だから、「魂」がバーチャルに帰属しているのであれば、アバターは関係ないのかもしれないと思っています。

バーチャルであるというのが大切なので、見た目は極論何でも良い。

「これが私です」と言えば木でも良い。「あなたには見えないんですか?」と言って無の空間が映っていても良い。

もし「愚か者に見えないアバターで活動してるVTuber」みたいな存在が現れたら、すごく研究したくなります。

――外見を自由に作れるからこそ、「中の人」が重要になるとも言えそうですね。

諸星めぐる:

他の解釈もできて、「中の人」を知ろうとすることがタブーだからこそ、触れてはならない領域を示すために言葉が生まれたとも考えられます。

「見えないものをあえて見ようとするな」といった禁忌は色々な文化で存在しているんです。

VTuberの「中の人」を知ろうとすることや、生身で登場することを「禁忌」と感じる人がいても不思議ではないですね。

――「モニターの向こうの存在でいてほしい」という感覚もあるかもしれないですね。

諸星めぐる:

モニターの向こうはある意味「異界」で、モニターの向こうにいたら、それはもう異界の存在ですね。

異界では、自分が知っている理(ことわり)が通じないし、何でも存在しているんです。

神様もいれば、危険な存在もいるし、良いことをしてくれる人たちもいる。

異界の存在が来てくれるなら、良いことをしてもらうために失礼がないようにしよう、おもてなししよう、という感覚は世界中に残っています。

正体を探らないのも、そういう感覚かもしれないですね。

――正体を探るのが禁忌になる、正体を暴こうとするとしっぺ返しがある、という伝承はあるのですか?

諸星めぐる:

見るなと言われたのに見てしまった話などですね。めちゃくちゃあります。

日本神話で、亡くなったイザナミに会いに行ったイザナギが「黄泉の国の神と相談する間、私を見ないでください」と言われたのに覗いてしまった、という黄泉比良坂(よもつひらさか)の話もそれです。

「鶴の恩返し」や「雪女」もそうです。覗くなと言われたのに覗く、話すなと言われたのに話してしまう。そうすると異界の存在は出ていってしまうんです。

タブーを犯すと、一度は手にした幸せが二度と手に入らないものになってしまう、という教訓は昔話にも残っています。

――「可愛いアバターの中がおじさんでした」みたいに「見るな」を解明しても楽しい気持ちにはなれない、とみんな分かっているのかもしれないですね。

諸星めぐる:

探求することの好奇心が動いている時は楽しいけれど、すべてを解明し終えた結末を見てしまうと別の感覚になりますからね。

それでも隠されると見たくなるのも人の性です。

「見るな」と言われる話が全世界にあるのと同じように、タブーを犯してしまう「見ちゃダメって言ったじゃん」という話もたくさんあります。

――人間って、暴きたくなっちゃうものなんですね。

諸星めぐる:

VTuberで言えば、鏡や食器なんかの反射で何かが映ってないか一生懸命探しちゃうとかね。

バーチャルの存在だと分かっていても、自分と何か近いものを感じたい、同じ人間だと共感したいんだと思います。

――VTuberの社会不適合エピソードや社会人時代の苦労話も共感しやすいですよね。神様がお酒に酔っぱらって失敗する話があるのも共感が得られるからですかね?

諸星めぐる:

神様の失敗談は「神だって一度は間違えるんだよね」みたいな共感はあると思います。そういうところはクスッと来ますよね。

キズナアイさんがゲーム実況で「ファ〇キュー!」と叫んでバズったのも、人間らしさが見えたからだと思います。

すべて見えるわけじゃない異界の存在に見え隠れする人間らしさが好奇心刺激したり、ギャップがあって面白かったり、共感できたりして魅力になる。

そういう構造は、神話にもVTuberにも繋がっているのかなと思いますね。

――VTuberが顔出しで活動するように、向こう側の存在が境界を越えてこちらに来た話もありますか?

諸星めぐる:

たくさんあります。特殊な存在が人間の姿で現れるとか、山が動いたのは巨人が動かしたからだとか、観音様の足跡が湖になったんだ、とか。

Vがモニターを超えてこちらに来ることを受容する土壌がある、と言えるかもしれません。

さらに、伝統芸能を当てはめると、能楽や文楽の人形劇は本来見えないものを見えているかのように扱う表現があります。

能楽では「幽霊能」と言って、実在しない神様や霊魂などが登場するジャンルがあるんです。

何もない空間や見えない部分という余白を、鑑賞者が想像で補って「ここにそれがある」と共通認識の上で楽しむ芸能が存在している。

ということは、中の人の手や顔が見えていても「バーチャルの魂」がそこにあると思ってみんなが見ているなら、伝統芸能と同じ楽しみ方です。

――生身の部分が見えても、見えていない部分、余白にVTuberとしての概念が残っているならVTuberという認識になるんですね。

諸星めぐる:

だから「これはVTuberという伝統芸能だ」と思えば、見る側が補うことができます。

もちろん、それが合わない鑑賞者もいますけど、「美しい」と感じる人、「芸能だ」と感じる人が増えていけば、その余白はいくらでも補えると思います。

文楽を見て「後ろに黒い人いるじゃん」とはならないですよね。

――お約束を理解して、そういうものとして楽しめるってことですね。もし全身を出したとしても、VTuberとしての余白があれば受け入れられるかもしれない。

諸星めぐる:

余白を補える信頼関係があれば、おめがシスターズさんみたいに顔だけ隠して成り立った、受け入れられたという例もあります。

――逆に受け入れられない例を考えると、「中の人」を完全に別人がやるとなると炎上すると思うんですが、この感覚も民俗学的に解釈できますか?

諸星めぐる:

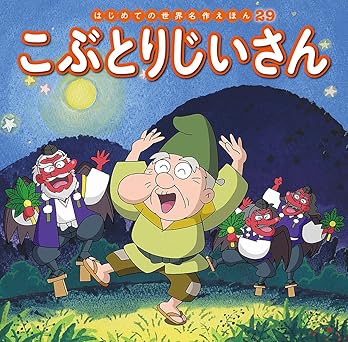

昔話に多く見られる「隣のじいさん」が近いかもしれません。

「花咲かじいさん」や「おむすびころりん」で、隣に住んでいる意地悪なじいさんがいますよね。

主人公のマネをして同じことをしたのに、欲を出して大失敗する、という登場人物です。

私たちは子供の頃からそういう話に触れるので、マネしているだけの二番煎じと思われると拒否されるんじゃないかと個人的には思っています。

――なるほど。腑に落ちた感じがします。

諸星めぐる:

本当にマネをしたのかどうか分からなくても、そうなってしまうこともあります。

VTuberはそれぞれ個人が判断して活動していると見られるので、同じことをやったら「パクリだ」「お前は偽物だ」と言われる。

「こうしてコブが二つになってしまいましたとさ」「ネズミの浄土から二度と帰ってくることはできませんでしたとさ」と、バッドエンドになってしまう。

鑑賞者が余白を補っているという文化が、逆に見えていない部分を悪い方向に補ってしまうこともあるのかな、と思います。

――VTuberは相互関係で成り立つもの、とおっしゃっていた通りですね。

諸星めぐる:

VTuberとして何かを発信して、それを応援している人だけが観測者ではなく「いる」と認識しているだけでも観測者なんだと思っています。

極論ですが、自分という人間が観測者の1人目なので、観測者がいなくなることはないと思っています。

だから、いろいろな人に見られて補われて成り立っていくVTuberというは、平面であるはずなのに立体的だな、と思ったりしますね。

■VTuberの「卒業」、そして「転生」……心を整理するコツは葬儀にアリ?

――続いては「卒業」、いわゆる引退について聞きたいです。ショックを受ける人も多いと思うのですが民俗学的に捉えることで、受け止めやすくなりますか?

諸星めぐる:

送り出す側としては、ポジティブな気持ちで呼び戻そうとしたり、送ろうとしたり、という話があります。

例えば、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が岩宿(いわや)にこもってしまったときにアメノウズメが笑いで呼び戻そうとしたという話があります。

逆に、黄泉比良坂の話のように引き戻しに行って話がこじれる展開もあって、引導を渡すタイミングが大切という面もあります。

昔から「何としてで呼び戻したい」という気持ちと、「無理をして介入すると逆効果」という話と両方ありますね。

――「VTuber俗語集」の「卒業」の欄には恐山のイタコについても書かれていますけど、共通点があるんですか?

諸星めぐる:

イタコには、亡くなった人と対話して心を整理できる「グリーフケア」の側面があります。

――確かに「誰かに会えなくなる、話せなくなる」というのは、近い部分があるかもしれませんね。

諸星めぐる:

死者との向き合い方で言うと、他にも「あなたは死んだから絶対戻ってきちゃダメだよ」と、しっかり引導を渡すという葬送の作法も結構あるんです。

葬送の手順って残された人の気持ちを整理するために理にかなっていて、グリーフケアになっている部分もあるんです。

例えば、VTuberの卒業まで1ヶ月の猶予があるのだとすれば、自分たちでそのタイミングを目指していかに心を整えていくか、というところが大事かもしれません。

――「卒業ライブ」など大きな儀式を行って、それを区切りに「別の場所に行ったんですよ」とすると整理が付きやすいですね。

諸星めぐる:

「今の“モニターの向こうという異世界”から、また別の“見えない異世界”に行ったんだよ」と思えたら、受け止めやすくなるかもしれません。

その時に、笑顔で送り出して引導を渡すことが大事なのかな、と個人的には思います。

あと、葬送の手順から考えると「本当に死んだかどうかを確認する」文化があります。

昔は土葬が多かったので、埋めた場所に節を抜いた竹を刺して「寝ずの番」をするんです。生きていれば竹から声や呼吸の音がするだろうと。

土葬や風葬した遺体を何年かしてから綺麗に埋葬し直す「洗骨」という文化もあって、これも死亡を確認する作業という側面があるんです。

こういった、死者を埋葬する前に時間をかけて別れを悼んだり、死んだことを確認する側面を持つ「殯(もがり)」という儀式もありました。

亡くなった方を数ヶ月間、数日から数ヶ月間放置することで、腐敗が進みますよね。

そうすると「亡くなったんだ」と納得できて、そのあとに再度葬式を行うという文化が昔はあったんです。

なので、じっくり時間をかけて受け入れていくというのも効果的だと思います。

――「卒業」に関連して「転生」についても伺いたいです。心の準備をして送り出したのに、別の名前と顔で戻ってきた、というのはどう受け止めますか?

諸星めぐる:

生まれ変わりの話だと捉えれば、昔からめちゃくちゃあります。

昔の生死観では死と生や、あちらの世界とこちらの世界の区切りが曖昧だったので、生まれ変わりの話とか、子供がおじいちゃんだった頃の話をするとか色々あります。

VTuberの「転生」というと賛否両論ですが、昔からある生まれ変わり系のお話は喜ばしい形で受け入れられているものもあります。

逆に怪談話として残っているものもありますけど、全部が禁忌だったわけではないんです。

VTuber自体を「バーチャルな体に魂を下ろしたイタコ」と捉えれば、もともと中に何かを降ろしている状態になので、抵抗なく「転生」を見れるのだと思います。

でも、殯(もがり)のように納得するためのインターバルはやっぱり必要で、あまりにも短いと批判的な意見も出てくるだろうな、と思ったりしますね。

――VTuberが転生に向けて「殯(もがり)」をするとしたら、どんな儀式になりますか?

諸星めぐる:

そうですね……初配信をもう一度見るとか、初配信の時に思っていたことをぶっちゃけるとか「逆さごと」をするのが良いかもしれないですね。

普段と逆のことをする「逆さごと」という文化があって、例えば、食べ物を口から出すとか、ベッドではなく縁側に寝かせるとか、服を裏返しにしたりします。

そういう逆のことをして「あなたはもう違う存在なんだよ」と扱うんです。

VTuberで言うと、普段はしないメタな話をするのが「逆さごと」になるかもしれません。

極論、配信中にアバターを切って自分の姿を出すとか、次の転生先を案内するとかも「逆さごと」になると思います。

黛灰(まゆずみ かい)さんは生前葬という形を最後の配信をされていたとので、そういう締めくくり方もありなのかもしれませんね。

――なるほど。「普段はしないこと」で最後を締めくくる……昔ながらの葬送の作法は、VTuberを送り出す際にも活用できそうですね。

諸星めぐる:

有効だと思います。なので卒業の宣言をされるのであれば、雰囲気作りをして、生前整理、終活をしていくのが大事だと思います。

やはり、ギリギリまで日常を続けて、スパッと切られると辛いと思いますので。

そういう意味で、シャーマンに頼る文化も多いので、転生後にシャーマンを呼ぶのもありなのかもしれません。

――シャーマン系VTuberみたいな人がいて、仮のモデルに「○○さんの魂をここにお呼びします」とやる感じですか。

諸星めぐる:

ええ、そうです。ずんだもんにも読み上げてもらっても良いから「生前は言えなかったことをこの場で全て話していただきます」と言って、亡くなった人に入ってもらう。

配信枠だけ立てておいて「死んだ後にシャーマンが来るから、後の人はこの人に聞いて」とやって最後のお別れ会をするんです。

――VTuberが出始めた頃は「中の人」をバーチャルな体と切り分ける考え方は批判されがちでしたが、今は声だけで配信をする人も体を出す人も増えたので「魂」だけを呼び戻す企画も可能かもしれないですね。

諸星めぐる:

その辺りの捉え方は本当に千差万別で、良い意味でも悪い意味でも、見る人次第ですから今回の解決案が合わない人もいるはずです。

余白で補ってもらっている部分の幅の違いが統一されていないからこその難しさ、というのがあるのだと思います。

――ところで、神様が「卒業」することってあるんですか?

諸星めぐる:

元々いた神様が政府の事情で消えた例だと「牛頭天王(ごずてんのう)」があります。

その時にどういうことが起きるかというと、「皆さんが信仰していた牛頭天王は、実は須佐之男命(すさのおのみこと)なんですよ」と設定を変えたんです。

VTuberで言ったら、同じ存在だけど名前も姿も変わるよという炎上しそうな出来事なんですけど、「でも信仰は変わらないよ、お祭りもそのままやってね、今まで通り応援してね」と文化は保って、衝突を防ごうとした感じです。

そうやって徐々に取り込んでいったので長い時間をかけて「消えた」ということになるんですが、実は残っているところでは残っています。

牛頭天王信仰で有名なお祭りだと、須佐之男命と牛頭天王を別物として祀っているところもあります。

――VTuberで言えば、引退しても昔のファンアートは残っている、みたいな感覚でしょうか?

諸星めぐる:

そうですね。昔のファンネームは残っている、ファンマークだけは残っている、みたいな感じかもしれません。

転生前と今の姿の二人を一枚の絵に描いて、関係性を知ってる人はニヤリとできる、みたいな。

――なるほど。卒業や転生のやり方次第では、どちらも受け入れてもらえるかもしれないのですね。

諸星めぐる:

これから先も「卒業」や「転生」の認識はどんどん変わっていくと思うので、将来的には転生前後のツーショットのファンアートが出てくる可能性は全然あると思いますね。

■『Hukyu』の今後の展望と、読者へのメッセージ

――『Hukyu』の今後についてどんな展望がありますか? 扱いたいテーマなど教えていただきたいです。

諸星めぐる:

ありがたいことに印刷会社さんとも「2もあるでしょう?」「ありますよ」と話をしています。

『Hukyu』は、VTuberに限らず様々なバーチャル文化を見ていきたいと思っています。

色々なところを見ていきたいのですが、例えばVRの世界には、膝枕でよしよしされることを職人のように作り込んでいる方々がいらっしゃいます。

定期的にVRの世界で「よしよし講座」が開かれていて「よしよし文化」が育っているんです。

――えっと……すみません。「よしよし文化」というのは、どういうことですか?

諸星めぐる:

自分が綺麗によしよしされるのも技術が必要で、よしよしされている側が「今、よしよしされている」ということが分かるようにするのも難しいらしくて、そういった共同作業を上手く行うための講座があるらしいんです。

そこのルポをやりたいな、と。6月15日3Dのお披露目もしましたし、VRに行ける環境が整ったのでVR世界の現地取材をどんどんしたいです。

――なるほど……VTuberについての取材は続けられますか?

諸星めぐる:

引き続き、お話を伺っていきたいと思っています。

VTuberの話で言うと、もしかしたら「出たい」「喋りたい」とおっしゃっていただける方もいらっしゃるかもしれないですし。

あと、伺い方は色々工夫できるかな、と思っていて運営とも相談しています。

「Hukyu」が色々な時代の色々なものをフォーカスするところであり続けたい、というのは変わらないので、今後ともどうぞ、よかったらよろしくお願いいたします。

――俗語集第二弾もありますか?

諸星めぐる:

作りたいです。今回入れられなかった言葉もめっちゃあります。

「箱」とか「痛バ」とか「概念コーデ」とか。

――今後の『Hukyu』にも興味深い“今”がたくさん収録されそうですね。最後に、読者へのメッセージをお願いします。

諸星めぐる:

雑誌『Hukyu』は、出たら終わりではありません。

この『Hukyu』を読んで、皆さんが感じた価値観との違い、「面白いな」とか「もっと調べたいな」とか思ったこと、感情をとても大事にしていただきたいです。

そういった感想を、もし良ければ色々なところで交流してもらえると、『Hukyu』という雑誌の本質である「いかに普及していったか」や、その価値観がどうやって生まれて変化していくのか、というもののより深みに繋がると思います。

よかったら、そのように文化を現在進行形で楽しんでいただければと思います。

[了]

■Information