VTuberの「卒業」「転生」は葬送の作法で乗り越えられる!? バーチャル文化を民俗学で捉える雑誌『Hukyu』の編集長に「VTuber界の俗語」の変遷を聞いてみた【諸星めぐるインタビュー】

要約だけ読みたい方はコチラ

「魂」「卒業」「転生」――多くの人が知っている言葉だと思いますが、これらの言葉はVTuberの世界では異なる意味を持ちます。

例えば、「魂」とはVTuberのモデルを動かしてコメントなどに受け答えする演者のことを指します。

いわばネットスラングですが、こういった「俗語」が持つ意味やニュアンスは常に変化しているのだと、VTuber 諸星めぐるさんは言います。

諸星めぐるさんは書店員として働くかたわら、民俗学にまつわる動画投稿や配信活動を行い、民俗学者との対談など教育的な企画に数多く参加しています。

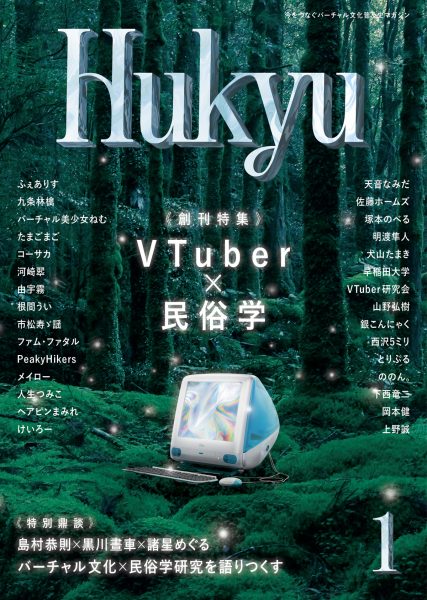

そんな彼女が、初めて編集長を務めた雑誌『Hukyu』は2025年6月30日に創刊され、予約部数が1000部を超えるほど大きな注目を集めています。

『Hukyu』は、変化し続けているバーチャル文化の「今」を記録することをテーマに、創刊号では数十万のフォロワーを持つ活躍中のVTuberたち、クリエイター、さらにはスタッフから見たVTuber文化、そしてファンが扱う「俗語」まで広く収録しています。

「魂」「卒業」「転生」――これらの言葉に、VTuberのファンが込めている意味は今も変わり続けています。

この記事では『Hukyu』創刊を記念し、巻末資料として収録された「VTuber俗語集」を片手に、雑誌創刊に込めた想いやVTuberを民俗学で捉えることの意義について、編集長 諸星めぐるさんにインタビューしました。

取材・文/船山電脳

要約だけ読みたい方はコチラ

■民俗学大好きVTuber 諸星めぐるさんに、民俗学の魅力を聞いてみた

――普段はどのような活動をされていますか?

諸星めぐる:

普段はGAMABOOKSの書店員をしています。

GAMABOOKSはSNS上に存在している本屋さんで、実際に新刊や古書を発売しています。

他にもVTuberとして活動していて、民俗学や考現学(こうげんがく)、文化人類学などを取り扱っています。

普段目にしている何気ない場所にも、歴史や人の営みといった世界が広がっていて、そういった背景を楽しいと思えるような「好奇心のフック」になる情報を提供しています。

――そもそも、民俗学とはどういった学問なのですか?

諸星めぐる:

民俗学は解釈次第で取り扱うものが変わるので、研究している人の数だけ「民俗学」の定義があります。

なので、あくまで「諸星めぐるにとっての民俗学」の話なんですが、大きな歴史からこぼれ落ちそうな人々の「当たり前」をまとめて、それを点と点にして線で繋ぐ学びの視点だと考えています。

――「当たり前」をまとめる、というのはどういうことをするんでしょうか?

諸星めぐる:

当たり前すぎて意識しない日常を記録して、共通点を見つけたり背景を考えたりします。

例えば、戦国時代に「武将がどこで戦った」というような歴史的な事件なら資料に残りますが、同じ時代に生きている普通の人たちがどうやって暮らしていたかは文字に残りにくいですよね。

でも、その時代の人々の暮らしや行事、物事の感じ方が、現代人の当たり前の価値観に繋がっていたりするんです。

民俗学的な視点で日常を見てみると、自分が当たり前だと思っていたことに歴史や意味があったと気づけたり、「私が思っていたことは結構、合っていたんだな」と答え合わせできることがあって、そこが民俗学の魅力だと思っているんです。

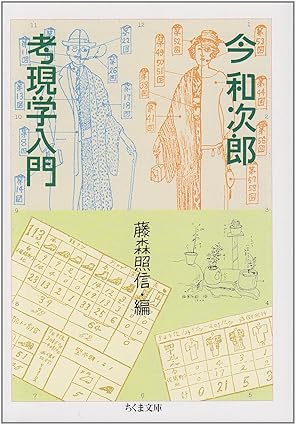

――VTuberの活動で「考現学」も扱っているとのことですが、「考現学」はどういった学問なんですか?

諸星めぐる:

考現学も「現在の営みをありのまま記録しよう」という研究のことです。学会などはないのですが歴史のある学問です。

きっかけになったのが、100年ほど前に関東で起きた大震災です。

そのとき、当時の文化の最先端だった浅草が大きな被害を受けてしまいました。

そして被災後、すぐにバラック(一時的に建てた仮の建築)が立ち上がり、燃え残ったものなどを使って色々な家が立ち上がっていったんです。

元建築関係、美術関係、そして民俗学者である柳田國男(やなぎた くにお)と一緒に現地調査をしていた今和次郎(こん わじろう)という人が、その様子を見て「人間の今の営みを記録しないといけないのではないか」と考えたんです。

なので始めは、ただひたすらに街を行く人のスケッチして当時の人の服装や傘の持ち方、風呂敷の巻き方などを記録するということをしてるんです。

――古(いにしえ)を考えるのが「考古学」なら、現在を考えるのが「考現学」なんですね。民俗学や考現学を取り扱うとき大切にしていることは何ですか?

諸星めぐる:

「色々な価値観がある」ということを大事にしています。

民俗学は色々な学問にも繋がっていく分野なので、色々な価値観や考え方を否定せずに、様々な分野への広がっていくということが伝えられるように気を付けています。

だから、色々なものに関心を持ってほしいので、VTuberとしての活動でも「気軽に質問してほしい」と伝えています。

配信のテーマから少し脱線していても大歓迎です。

そういった色々な好奇心が新しい知識に繋がって、歴史の「記録するほどではない部分」にも色々あったのではないかとか、こう解釈すると面白いのではないかとか、考えるようになると「学ぶことの楽しさ」に繋がると思うんです。

――VTuberの活動で大変だったことは何ですか?

諸星めぐる:

ぶっちゃけますと、活動を始めた時はVTuberの「V」の字すら知りませんでした。

なので、VTuberとしてどう活動すればいいのかをすり合わせるのが、とても大変でした。

でも、その中で一番助けてもらったのはリスナーさんです。

私のリスナーさんはメタい話も全然受け入れてくれるし、「VTuber文化ではこういう言い方をする」とか教えてくれたり。

だから、VTuberは相互関係、観測者がいて完成するものだと思っています。

『Hukyu』で「VTuberの民俗学しよう」と思ったときも、VTuber側から捉えるだけでは大事なことが抜け落ちてしまうと思って、色々な人にお話を伺いました。

■なぜ雑誌を作るのか……消えていく「今」を残したい! 編集長としての想い

――今回の『Hukyu』の創刊で編集長という役職に就かれましたが、これも普段の活動の延長線上にあるものなのでしょうか?

諸星めぐる:

『Hukyu』はありがたいことに予約の時点で多くの方に手に取っていただいたのですが、ぶっちゃけるとそんな規模でやるつもりはありませんでした。

🗓️いよいよ6月30日創刊🗓️

— 書店員Vtuber諸星めぐる📗💫民俗学・考現学好き (@boshi_megu) June 26, 2025

˗ˏˋ 祝☆予約部数1150冊超え ˎˊ˗

バーチャル文化がいかに私たちの「あたり前」になったのかを民俗学の観点から調査し、

次の世代に伝える普及誌「Hukyu」!

特集は、VTuber×民俗学!!!

気になる内容は公式サイトで試し読みできます!

よろしくね!!!#雑誌Hukyu pic.twitter.com/tgTObhOyJS

運営さんに提案した時も「同人誌的にやれると面白いですよね」、「VTuberがVTuberのフィールドワーク(取材)をするって面白くないですか?」という、とても軽いニュアンスで始めた企画なんです。

本当に同人誌を作るような感覚だったので、「こんなに反響があるの!?」という感じでした。

なので「編集長と名乗らなければいけない」という気持ちは後から来ましたね。

――『Hukyu』ではVTuber活動をしていない方にもインタビューされていますよね? どういった狙いがあるのでしょうか。

諸星めぐる:

私が思う「民俗学」のお話で「歴史からこぼれ落ちそうな人々」という表現をしましたが、これをVTuber文化に当てはめると当事者ではない人たちだと思うんです。

活動している人たちの発言や行動で発信できますけど、運営の方々、準備段階の人、リスナーさん、切り抜き師、あるいは論文を書いている研究者の方たちは、自分自身を語ることが少ないですよね。

そういう人たちも同じ紙面に載せて「全員でVTuber文化だよね」という記録を残していくのが『Hukyu』の視点です。

――残さないと消えてしまう「今」を残していく……言わば「バーチャル考現学」ですね。

諸星めぐる:

「今」を残したいと思うのと同時に、「すごくもったいない」という気持ちがずっとありました。

VTuberという生き方の中で、どうしても終わりと始まりがあります。

終わり方によっては、そのVTuberのすべてが消えてしまいますし、リスナーさんたちのコメントや反応、いわば「リスナーさんの時間」も消えてしまう。

それはもったいないと思いました。

――配信のアーカイブが消えたら、盛り上がっていたコメントも消えてしまいますね。

諸星めぐる:

一緒に過ごした時間が消えるのはもったいないというのがあったので、あえてそれを残すのは面白いのではないかと。

伝説級のVTuberがいたとしても、当時どれくらい盛り上がって、どれくらいの熱量で人々が動いていたのかは残らないんです。

何かのログに残ったとしても、それは誰かから聞いた伝聞になってしまうので、直接聞いて記録したいと思いました。

――『Hukyu』は「バーチャル文化普及史マガジン」と題されていますが、「普及史」とはどういった意味の言葉でしょうか?

諸星めぐる:

「世間で広まっている共通のイメージ」がどういう背景で定着したのか、どんな変化をしてきたのかをまとめたものを「普及史」と言います。

バーチャルの文化に関わる概念は、意味やイメージがきちんと定義されないまま、今もたくさん生まれては消えているんです。

そういった変化をまさに現在進行形で書いて、バーチャル文化の「普及史」を残そうという雑誌になります。

あと、『普及史』の「史」を雑誌の「誌」とかけています。

――「今を残す」という雑誌のテーマが込められているんですね。VTuberを民俗学という切り口で考察する面白さはなんだと思いますか?

諸星めぐる:

日常的にVTuberを応援している人は、どんな方法で応援したかというような「当たり前の日常」をわざわざ書き残さないんです。

それを「当たり前じゃないですよ」と記録するが民俗学、考現学の面白いところであり、大切なところだと思います。

人類の歴史でも、大きな事件を並べた「中心になる時代の流れ」がありますが、その歴史を支えているのは歴史に名を遺した人たちだけではないですよね。

VTuberやバーチャル文化も同じで、大きな出来事の背景になる過去の出来事や、同時進行で生まれた別の何かがあるかもしれないですよね。

VTuberやバーチャル文化の歴史を支えているファンの方々や、運営の方々も含めて文化なのではないか、という視点が民俗学を切り口にする面白さだと思います。

――珍しい出来事や大きな事件は書き残されても、普段どんな服を着てどんなものを食べたかは書き残さないですからね。

諸星めぐる:

そういった「当たり前」を残したいんです。

気軽にSNSで発信した内容や、いつから「W」が「草」に変わったかとか。

「up乙」にどういう派生があるか、「うぽつ」を打つタイミングは動画開始から何秒くらいなのかとか。

そこに変遷があって、誰に影響を受けたか、というようなことが残せるのが民俗学だと思います。

■諸星めぐるさんと「VTuber俗語集」を読む……「VTuber」って何?

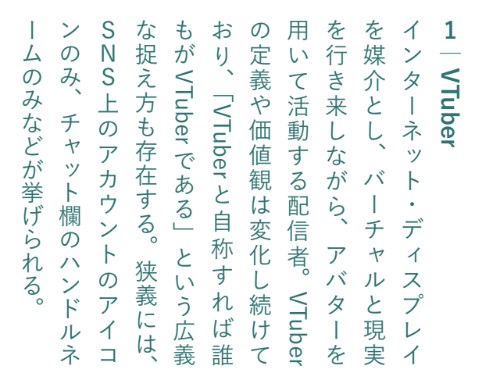

――ここからは『Hukyu』の巻末資料「VTuber俗語集」を読みながら進行します。最初の項目は「VTuber」ですが、この言葉を最初にしたのは意図的なものですか?

諸星めぐる:

意図的ですし、本当に吐きそうになるくらい考えた文章です。

「VTuber」を一言で言えば「バーチャルYouTuber」なのですが、これ以上条件を加えて当てはまる人を絞ると誰かに嫌な思いをさせてしまわないか心配ですごく難しかったです。

そのくらい、今のVTuberは多様なんです。

広い意味で言えば「自認していればVTuber」とも言えて、自分で名乗ればもうVTuberです。

自画像でもVTuberだと言えばVTuberですし、動かない立ち絵で活動していてもVTuberです。

逆に、ショート動画に限定して投稿して、登録者が増えてから本格的に活動しようという人も増えていて、そういった方の中には「我々はまだ準備中なのでVTuberではない」と言う方もいるんです。

一方で、YouTube以外のプラットフォームで活動していてもVTuberだと言う人もいて、線引きが本当に難しいんです。

なので、ここでは「バーチャルのアバターを扱う配信者」とさせていただいています。

――VTuberの定義を逆に狭めて考えると、それぞれの人が「V」をどう捉えているかが分かりそうですね。

諸星めぐる:

ええ、そうです。

『Hukyu』の中で、VTuberさん自身にも「VTuberって何?」と伺っているのですが、それぞれが「VTuber」という言葉にに込めている意味が違うんです。

VTuber活動をどこからスタートしたか、VTuberをどこで知ったか、憧れの存在がいるかないかとか、それぞれのバックグラウンドによってVTuberの定義が全然違ってきます。

「私、ちょっとVTuberっていうのはおこがましいんですけど」というVの方もいました。

――その方は何に対して「おこがましい」と感じているのですか?

諸星めぐる:

人生つみ子さんなのですが、最初にご依頼させていただいた時に、「私VTuberっぽくないんですけど、良いですか?」と聞かれました。

詳しく聞いてみると「私は、VTuberってアイドルだと思ってるんです」とおっしゃっていました。

「歌って踊れて、ゲームもできる人たちだと思っているので、私はちょっと違うんですよ」とおっしゃっていたので、「なるほど」となりました。

ホラーゲーム配信の最前線の方ですし、個人的にもよく配信を見ているので「そういう感覚でVをやっているんだ」と思って、目から鱗でした。

そういうイメージの違いも聞いてみて初めて分かったので、面白いなと思いましたね。

――それぞれの哲学のようなものが反映されていますね。

諸星めぐる:

それが活動理念や活動に対する責任感に繋がっていることもあります。

狭い定義が個人個人にあるからこそ、見る人それぞれにも楽しめている部分や応援したい部分が生まれるのだと感じました。

――「VTuber」という言葉に込めた意味の違いが個性になっているのかもしれないですね。

諸星めぐる:

そうですね。

「VTuber」以外の肩書きや「準備中」という言葉にも、それぞれに思いがあるんだろうなと思います。

――ところで、バーチャルなアバターを使用するという定義だと「ハローキティ」や「初音ミク」もVTuberに入るのでしょうか。

諸星めぐる:

キャラクターとVTuberの違いですか……

ちょっとずるい言い方をすると、民俗学はあまり断言しないで「点と点を結ぶ」くらいに留めることが多いです。

VTuberは色々な文化との繋がりがあって、文化をどんどん積み重ねていった結果が今なので、キャラクターとVTuberは親戚みたいなものです。

狛犬とスフィンクスみたいな感じです。

――え? すみません、狛犬とスフィンクスって親戚なんですか?

諸星めぐる:

親戚ですよ。

王様のかっこよさや強さを表すためにライオンの置き物などを置くという文化があって、それが色々な国を経由した結果、エジプトではスフィンクスとして残り、日本では神社の前に置かれる狛犬になったんです。

――「偉い人の横には強くてかっこいい動物がいる」という共通のイメージから枝分かれしたものですね。

諸星めぐる:

そういう感じに点と点を繋げて、源流をたどっていくことができるのが民俗学です。

なので、民俗学的に見ればハローキティさんや初音ミクさんはVTuberの親戚かもしれないですね。

――源流となる共通の感覚がある、ということですか。例えば「生身とは違う体で動いたら面白い」というような。

諸星めぐる:

そういった「根っこ」をたどる研究もしていきたいですね。

民俗学は「諸説あり」の学問なので、それぞれが調べてきたこと、語ってきたことが一つの正解なんです。

その人がたどり着いた価値観を民俗学的に見ていくと、また別の側面が見えたりするのが面白いところです。