【ネタバレ注意】『都市伝説解体センター』を全クリした民俗学者が語る“ゲームと異界”――「くねくね」も「因習村」も「きさらぎ駅」も、流行った理由は「異界」にあり!【『ネット怪談の民俗学』著者 廣田龍平インタビュー】

■『都市伝説解体センター』から語る「境界」の民俗学

―― 『都市伝説解体センター』のように、都市伝説を扱ったゲームが逆に文化に影響を与えることもありますか?

廣田:

十分にあり得るでしょうね。

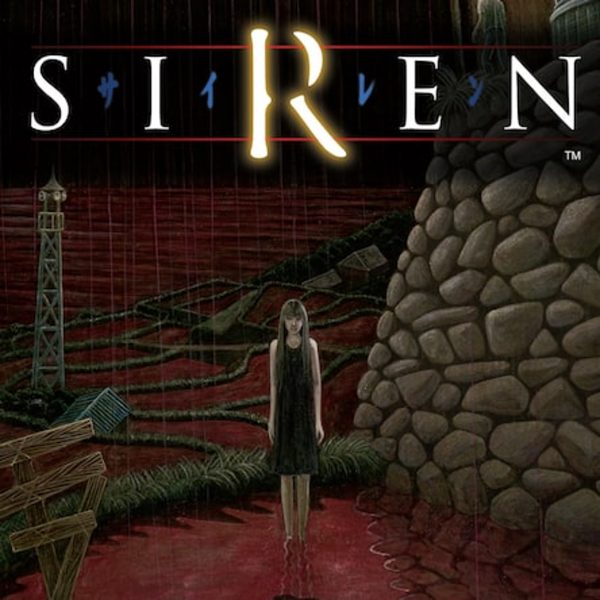

例えば『SIREN』は、いわゆる「因習村」の一つの原型になったという話もあります。

ゲーム自体が怪談を生み出すわけではないですが、似たような怪談を楽しむときにイメージしやすくなるわけですよ。

「あ、こんな風景のゲームで見たな」と。

あと『8番出口』は、見覚えがあるのに無機質で不気味に見える空間、いわゆる「リミナルスペース」の怖さを世間に広めたという点で良いなと思っています。僕、ああいうの好みです。

『零(ゼロ)』や『都市伝説解体センター』など、民俗学の知識が織り込まれていると「この怪談や都市伝説は、実は民俗学で説明できるんじゃないか」みたいに楽しむことができるでしょうね。

まぁ、あくまで演出として登場する形なので、実際の民俗学とは違う描かれ方をしていますが。

他にも、都市伝説を扱っていないゲームでも、そのゲーム自体が都市伝説を生むことがあります。

子供のころに遊んでいたゲームが、大人になってから改めて考えると「ヤバい描写だったんじゃないか?」と、深読みされて都市伝説が作られることが結構あるんですよ。

――広まった都市伝説がゲームになり、ゲームがまた噂を呼んで……お互いに影響し合って新しいものが生まれてるんですね。

廣田:

ゲームに限らずメディアと都市伝説、怪談との関係っていうのは本当に相互に密接に影響しているといえますね。

代表的な例ですけど『リング』が映画化されて貞子の印象的なビジュアルが広まったら、貞子型の幽霊を目撃する人が多くなったっていう話があります。

もっと古典的な「シーツをかぶったような姿の幽霊」だって、戦前のアメリカのコメディとかでよく出るようになってイメージが完全に定着したという話もあります。

―― 『都市伝説解体センター』で特に語りたい都市伝説や人物はいますか?

廣田:

一つ一つ全部語れるんですけども(笑)。

個人的な関心から言ったら「異界」が興味深かったんですよね。

他のやつと違って「特定」のところで何が出るかわかんなかったんですよ。

そうしたら「異界」って出てきて、「異界は都市伝説じゃないだろう」って。

どの都市伝説か特定したというか、異界って1つの「ジャンル」じゃないですか。

――確かに他の回の特定と少し違いますね。

廣田:

それで、興味深かったのが「境界」を取り上げていたところなんです。

「きさらぎ駅」や「異世界エレベーター」、他にも地下施設に関する都市伝説が組み合わされていたんですが、「きさらぎ駅」に関して言うと元の話には境界を通過したとはっきり分かるタイミングが明示されてないんです。

その路線に存在しないはずのトンネルを通過したというのが境界とされることはありますが、はっきりしない。

けれども、このゲームの中だと「エレベーターで異世界に行く」という展開で境界を越えているんです。

――境界というのが重要なんですか?

廣田:

そうですね。境を越える、例えば「敷居を越える」のもその一種ですよね。

廊下から、部屋というプライベートな空間という別の世界に入ることになります。

時間的に境を越えるっていうのもあって、これが「式」と呼ばれる行為です。

成人式とか入社式とか卒業式とか、すべて境界を超える行為なんですよね。

人間ってある状態から別の状態に変わるときには「式」をするんです。

――どの文化圏でもそうなんですか?

廣田:

必ずと言っていいほど、どこでも見られますね。

子供から大人になるとか、独身から既婚になるとか、「ある状態から別の状態になる」というタイミングで、どの民族でも「式」を行うんです。

そして、式のやり方・作法は細かく決まっているし、式が上手くできないと境界を越えられない。

葬式ができないと、そのまま幽霊になってしまう、というように。

――境界という概念は色々な文化で見られるんですね。他にも身近な境界というものはありますか?

廣田:

身近なところだと「夕方」は昼から夜への境界です。魔に逢うとき、と書いて「逢魔が時」とも言いますね。

あと「鏡」も境界です。鏡の向こうは「反転した異界」という捉え方をされることが多いですね。

鏡を初めてみた民族の人たちは「そこに写ってるのは自分ではあるんだけど、自分の体ではない」と解釈して「魂である」と捉えたりするんです。

――鏡を魂を映すものと考えるんですね。

廣田:

この感覚って、ドッペルゲンガーとつながってくるんですよ。

自分そっくりな何者かという存在を、自分の魂が体から抜けて歩いていると解釈するんです。

「ドッペルゲンガーと出会うと死ぬ」というように死が紐づけられるのも、魂が不安定で体から出ていくような状態だから死が近い、という解釈ですね。

時代が進んで鏡が一般的になっていくと鏡を見て魂だと思う人はいなくなりますが、それでも「自分の姿」を魂だとする解釈は残っていて、ドッペルゲンガーにも反映されているのかもしれません。

――「写真を撮られると魂を抜かれる」という話に似てますね。

廣田:

近いですね。写真の話は日本以外にも、世界各地の先住民にもそういう信仰があります。

写真も一般的になっていくと「さすがに写真に写っただけじゃ死なないだろうとな」ということなのか「3人で写ると真ん中の人が死ぬ」に弱体化されました。

写真に写ることへの不安がどこかに残っていて「とりあえず、誰かは死ぬだろう」みたいに弱まることで、ある意味では広がりやすく改変されたとも言えますね。

「真ん中じゃなければ大丈夫」とか「4人で写ればいい」という防御策が生まれたとも言えます。

――「境界」というと耳馴染みのない言葉ですが、身近にいろいろあるんですね。

廣田:

身近なところからどんどん離れていって、遠くにある境界になると「きさらぎ駅」みたいに、全く別の世界が舞台になるんです。

――境界を跨ぐときに儀式のような手順を取る話と、いつの間にか別の世界にいた話とでは、民俗学的には全く別の扱いになるんですか?

廣田:

なるでしょうね。伝統的な物語でいつの間にか迷い込んでしまった異界というと、「隠れ里」とか『おむすびころりん』のネズミの浄土があります。

――『おむすびころりん』は異界の話なんですか!?

廣田:

『おむすびころりん』で行ったのは地下の異界、「浄土」つまり「あの世」で、たまたま行ってしまったパターンです。

「異世界エレベーター」のように儀礼的な手順で異世界に行くというのは、民俗学とか文化人類学とかでは「儀礼」の一種と解釈できますね。

特殊な薬を摂取するとかで神に出会うような儀式の一種で、異界に行こうとするパターンということです。

ただし、伝統的な儀礼にはちゃんと戻る手順があります。

異世界エレベーターの場合は戻ってくる方法が書かれてないので、その点で、いわゆる儀礼ともちょっと違いますね。

■ネット怪談の特徴、都市伝説や伝承との違いは?

――ネット怪談と従来の伝承にはどういった違いがあるんですか?

廣田:

まず拡散速度が桁違いで速いですね。例えば日本発の都市伝説でも、すぐに英語や中国語に訳されて広まったりします。

もう一つが、画像や音声も含めたマルチメディア形式で展開するところですね。

従来だと写真や映像はマスメディアを経由して拡散するしかなかったけど、今ならスマホでもう一瞬です。

そういった情報が加わって「リアルなものを記録したんだ」という説得力が、付け加えられたのもネット怪談の特徴ですね。

あとは、比較的元ネタをたどりやすいのも特徴ですね。それまでの都市伝説は口伝えだから、録音でもしていない限り何も残らないんです。

例えば「口裂け女」くらい有名なものでも、当時の子供や保護者がどうしていたかは週刊誌の記事などに、ごく一部が残っているくらいです。

でも、ネット怪談の場合は書き込んだログが残るんですよ。運がよければ今でも全部見られる。

拡散の過程だったり、誰が言い出したことなのかまで分かる場合があります。ある意味、それこそ「解体」できるわけです。

――「このツイートがバズって広がった」みたいなログがあるから出所が追いやすいんですね。

廣田:

そうです。だから『都市伝説解体センター』のSNS調査は現代ならではですね。

90年代とかだったら、地道に聞き込みしていくしかありません。

僕もぶっちゃけ、ゲームを始めて最初に「調査してみよう」と言われたときに聞き込みをするのかと思ったんですよ。

――『都市伝説解体センター』はネットで調べるシーンが多いですね。

廣田:

始めはSNSでだけ調べる方式に違和感があったんですよね。

ただ、現代ならそれもアリなのかな、と意外ではあったけども納得できるところではありましたね。

直接聞き込みするところもありますが、ほとんど当事者だけって感じで。

そこは面白いというか、独特だなと思いました。

――現代のネット社会ならではの切り込み方ですね。

廣田:

そうですね。情報収集も含めて「ネット社会」は『都市伝説解体センター』の大きな構成要素になっている部分ですよね。

――現実の都市伝説研究では、フィールドワーク的な聞き込み調査が多いんですか?

廣田:

都市伝説研究も、あまりフィールドワークはしないんですよ。

なぜかというと、聞けることは聞けるんですけれども、労力の割に得られる情報が少ないです。

だから文献や本、雑誌、新聞などを、図書館や古本屋とかで集めて調べることがメインなんですよ。

文字を見るという点ではSNS調査も同じなわけで、近いところはあるのかも知れないですね。

――昔の伝承に地域の文化が色濃く残っている印象があるんですが、ネット怪談でも地域性はあるんですか。

廣田:

変化していく前の、最初に書き込まれた段階では結構ありますね。

ですけれども、似たような別の話が書き込まれるにつれて、地域性は薄まっていきます。

例えば「くねくね」は秋田県ですが、怪談の授業をしていたときに「栃木県でくねくねを見ました」っていう学生がいました。

――その学生さんが無事でよかったです。

一同:

(笑)

廣田:

元は土地に根づいた怪談だったとしても、噂として、都市伝説として変化していくと場所が曖昧になり「とある地方であった話」という感覚で話せる。

地域性がありつつも、それをないものとして語れるのは都市説の一つの特徴ですね。

それがもっと進化すると「試着室で誘拐される噂」のように、世界のどこにでも同じパターンが現れるわけです。

――他にも地域が分かってる都市伝説はあります?

廣田:

「コトリバコ」が島根だったかな。

元の話の中に「隠岐騒動」が入っていて地域とかが何となく分かるし、考察サイトとか考察動画とかでも「これはあのあたりの話だ」みたいに紹介されるから、地域性が薄れるような変化が起きづらい話ですね。

最初のころは「うちにもあった」みたいな報告があったみたいですが、元の話が強烈だったのもあってすぐに語られなくなったようです。

都市伝説はどんどん変化するのが特徴なんですが、「コトリバコ」の場合は色々なバリエーションが生まれても、元のデータが残っている。

これも90年代まではなかったネット怪談の特徴だと思います。

――ネット怪談の有名な怪異は、古典の妖怪に比べて理不尽さと化け物感が強い印象があるんですが、そういう特徴もあるんでしょうか?

廣田:

ネットに投稿される怪談話の多くは、そこまで悲惨な話ではないんですよ。

ただ、そういうのって話題にならないので、例えば『姦姦蛇螺(かんかんだら)』とか『八尺様』とか、そういったキャラが立っているものは残る傾向があるんですよ。

――残った話というは、その時代の風潮をうまく掴んでいるものなんでしょうか?

廣田:

流行りはあると思います。

2000年代を「ネット怪談黄金期」と呼ぶんですが、その時期は因習系のものがヒットする傾向があったと思いますね。

都会から離れた田舎に「ヤバいもの」があって、それをたまたま見てしまう、あるいは封印していたものを開けてしまうという話です。

「コトリバコ」、「八尺様」、「姦姦蛇螺(かんかんだら)」、「リゾートバイト」も当てはまりますね。

自分たちがいる場所じゃない別のところに「ヤバいもの」があるという構図は色々な話に見られます。

それをインターネットを通じて覗くことができる感覚が好まれて、古典的なネット怪談として残っていったのかなと思います。

――それも「境界」の話みたいに「自分がいる場所の外側」を怖がる感覚が、多くの人に共通してあるのかもしれないですね。

今年話題になった新作ゲームを通して、何十年も前の別の国の人々にも自分と似た感覚があったと想像させられるお話でした。

触れるものや恐れるものが時代と共に変わっても、人の心は大きく変わったりはしないのかも知れません。

民俗学を通して都市伝説を見ることで、目の前にいないはずの過去の人々の営みを「幻視」したような気持ちになりました。

■Information