細菌がそのまま薬になった「ミヤBM」と「ビオフェルミン」はどう違う? 整腸剤の種類と効果について薬剤師が解説してみた

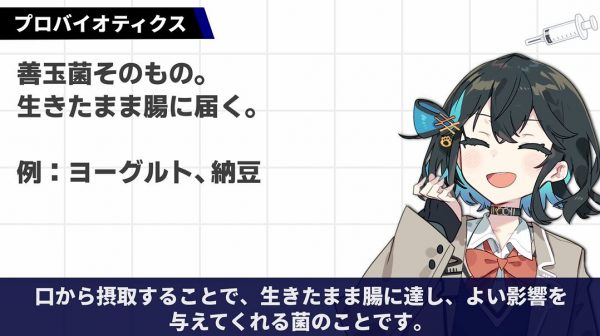

次にプロバイオティクスは善玉菌そのものをさします。口から摂取することで生きたまま腸に達して良い影響を与えてくれる菌のことです。具体例としてはヨーグルトや納豆があります。

今回取り上げたミヤBMは後者のプロバイオティクス。1933年に宮入博士が発見した酪酸菌の一種、宮入菌を薬にしたものです。

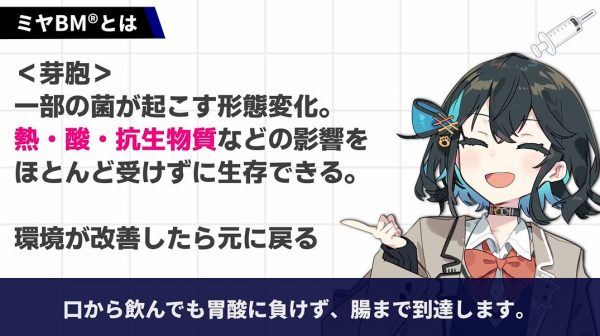

宮入菌は厳しい環境で身を守るための「芽胞」という形態変化を起こす菌。そのため熱や酸や抗生物質などの影響をほとんど受けずに生存できます。ミヤBMは宮入菌が芽胞の状態で入っているので、口から飲んでも胃酸に負けず腸まで到達するのだそうです。そうして腸に到達したら芽胞を解除して増殖をはじめ、悪い菌を排除して腸内細菌を改善するという薬とのことでした。

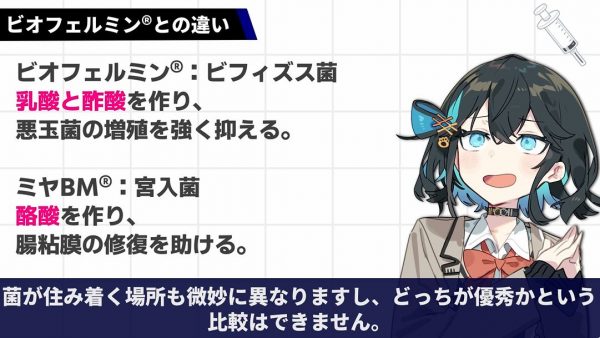

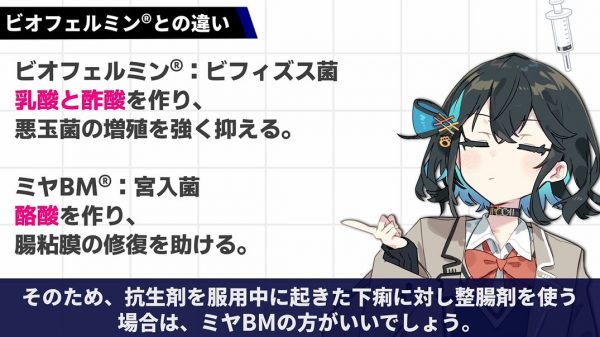

他に整腸剤として知名度が高いものにはビオフェルミンがあります。こちらもプロバイオティクスですが、含まれているのはビフィズス菌。ビフィズス菌は酪酸ではなく乳酸や酢酸を作ります。

乳酸や酢酸は有害な菌の増殖をより強く阻害する一方で、酪酸は腸粘膜の修復を助けるという強みがあります。菌が住み着く場所も微妙に異なることもあり、どちらが優秀という比較はできないといわし@超ビビリさん。

ただ、ビオフェルミンは芽胞を作らないので抗生物質に弱いです。そのため抗生剤を服用中に起きた下痢に対してはミヤBMの方がいいとのことでした。

お腹の調子が悪い時に処方される整腸剤。その役割についてのいわし@超ビビリさんの解説の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。動画終盤では2つ以上の菌が入った配合剤についても説明されています。

視聴者のコメント

・なるほどなあ

・腸の調子を整えるって善玉菌を増やしてたのか

・普段何もしない→突然暴れる

・ガキの頃ビオフェルミンボリボリ食わされてたなぁ

・毎日飲んでる薬だから、知れてよかった、ありがとな

・しーゆー(整腸剤の重要性が良く分かりました🥰)

▼動画はこちらから視聴できます▼

『【解説】『細菌が薬になっちゃった整腸剤』 ミヤBM 【宮舞モカのお薬ラジオ #60】』

―あわせて読みたい―

・漢方薬が苦くて飲めない時のオススメ対策4選! オブラートの使い方から“意外なドリンク”で飲む方法まで薬剤師が解説してみた

・ヘパリン類似物質こと保湿剤の「ヒルドイド」ってどんな薬? そもそものヘパリンの作用や、クリームと油性クリームの違いについて解説してみた